shutterstock

本文重點摘要

備足個人上學物資,避免共用

調整作息,熟悉上學節奏

做足防疫功課,保持正面思考

考量國內疫情趨緩,中央流行疫情指揮中心調降疫情警戒標準至第二級,幼兒園也在指揮中心的指引下,收托人數降載至50%,開始復課。

根據指揮中心指引,幼兒園收托的幼兒以醫護、警消、低收及中低收、雙薪但無其他照顧者、經專案評估核准等五類家長子女為主。教師與到園兒童需全程戴口罩、落實量體溫,在教室內也須安排梅花座、用餐時使用隔板等防疫措施。此外,幼兒園也應調整課程模式,降低師生肢體接觸可能;幼兒常用活動空間標示行進動線及等待區;靜態活動於桌面進行為原則,避免碰觸地板等防疫措施。

備足個人上學物資,避免共用

面對幼兒園復課,家長心情猶如開學時緊張焦急,防疫期間上學與平常上學時需準備的物品有何不同?以下是牧村親子共學教室老師何翩翩、中華民國兒童教保聯合總會總會長王超敏提供家長物資準備建議:

- 口罩3~4片備用:孩子在園所需全程戴口罩,家長能為孩子多準備3~4個備用口罩,若上課期間不慎染污或弄濕,可讓孩子丟棄替換。

- 個人文具用品:建議準備孩子的個人文具用品蠟筆、彩色筆、三角鉛筆和橡皮擦等,不要與他人混用。若家長不便購買過多文具用品,也可向學校確認共用文具的消毒頻率,是否每堂課結束後皆會消毒,也提醒孩子常洗手、避免觸摸掩口鼻,防止細菌及病毒感染。

- 抽取式衛生紙:家長每週可讓孩子攜帶一包抽取式衛生紙到校使用,避免與他人共用。

- 附蓋水壺:雖然每個班級皆有茶桶、飲水機,幼兒園孩子也常用水杯飲水,王超敏仍建議家長為孩子準備個人專屬的附蓋水壺,以確保不會與他人交互感染,也避免小手不慎觸摸到飲用水,將細菌、病毒吃下肚或有噴濺的疑慮。

- 個人睡袋:孩子午睡的睡袋,建議每週能帶回家清洗一次,確保清潔。

除了個人用品之外,家長也能與園所確認防疫備品、環境、教具清潔。防疫準則相同,然而每間幼兒園的防疫做法仍有所差異,王超敏建議家長能聯繫孩子的幼兒園或托嬰中心,若酒精、洗手乳、香皂等消毒用品已有準備,家長就不用再額外費心。

調整作息,熟悉上學節奏

疫情來臨,也連帶影響孩子上學作息的節奏,未到校時間超過兩個月以上,孩子恐已習慣在家晚睡晚起的生活。何翩翩與臺灣職能治療學會秘書長呂家誌提供復課作息調整指南,讓家長能帶著孩子恢復熟悉的上學日常。

1. 提早開始調作息

幼兒園尚無課業壓力,也無教學進度的差異,何翩翩認為,對幼兒園孩子來說,復課最需要的收心操仍在生理方面的作息調整,如起床、睡眠、吃飯等時間的規律性。他觀察,疫情期間大部分家庭皆有孩子睡眠、起床時間不斷延後的問題。他建議家長能提早一星期,每天將起床與睡覺時間提早10分鐘、15分鐘,漸進式同步到上學模式,並充足睡眠,讓孩子的生理時鐘能重新適應上學的步調,減低孩子睡不好而在校情緒不佳、專注度下降的影響。

2. 增加運動量

疫情期間,孩子無法到公園散步活動,大幅減少了活動的空間和時間。何翩翩建議家長,若家中不適合跑跳,可以帶孩子至少爬爬樓梯,增加體力。呂家誌也認為每天的生活安排能穿插動態與靜態,減少3C使用時間,促進身體健康。

3. 增加自理能力,提醒衛教觀念

回到學校上課以前,家長也可以讓孩子持續練習使用餐具吃飯、穿脫衣服、處理拉鍊及釦子、自己上廁所、練習整理自己的背包,漸漸讓孩子回復上學的步調,喚醒記憶。另一方面,也可以和孩子提醒防疫觀念,讓孩子了解在學校也需要注意勤洗手、不脫口罩等互動原則,保護自己的健康。

做足防疫功課,保持正面思考

防疫警戒降級,孩子回到學校上課,家長重回工作崗位,不免仍有焦慮、憂心防疫是否充足的問題。臨床心理師周彥君說明,這樣的擔心人人皆可能遇到,最需要的是理解自己的擔心,並找到方法應對。

家長擔心染疫、擔心孩子找不回步調,情緒難免急躁,也有可能和孩子的情緒交互影響,造成親子間不愉快,加深緊張並陷入惡性循環。周彥君認為最好的方法即是找到能讓自己開心的方法,例如減少暴露在疫情相關新聞,並保持正向思考,帶孩子了解疫情,也和孩子討論回到學校的原因是因為疫情趨緩,中央疫情指揮中心評估已可逐步恢復原先生活步調等;也可以在準備回去上班上課前的親子時光,共享一頓好吃的晚餐,作為回到學校、回到工作的準備儀式。

最後,他也提醒家長能參閱防疫隔離中的安心原則:安(safety)、靜(calming)、能(efficacy)、繫(connectedness)、望(instilling hope)。促進安全的社交距離,戴口罩、勤洗手;保持平靜鎮定,深呼吸讓自己放鬆下來,並調適情緒;提升效能感,適當安排作息,能自我控制;促進聯繫,利用視訊或電話,與好久不見的親友聯絡,獲得情緒上的支持與紓解;灌注希望,拋下負面思考,相信自己已做好萬全的防疫防護,並自我勉勵,保持正向的思考。

給爸媽的寶寶零食安心提案:活用半成品,3步驟輕鬆上菜

2014-03-15 00:00 (更新:2021-03-30 16:28)

by 知名部落客 - 小雨麻 (親子天下Baby5期 2014-03-15出刊)

別以為零食就等於不健康!副食品達人教你讓簡易食材變身「安心零食」,即使沒到正餐時間,寶寶突然肚子餓或嘴饞了,也能快速上菜、安心進食。

shutterstock

有時候親子外出走走,不巧遇到孩子肚子餓了,行程間不見得能立刻餵飽孩子,這時手邊有便於攜帶、孩子易食的無毒零嘴該有多好?

職業婦女下班回家後準備張羅一家大小的餐點,孩子卻說肚子好餓,如果這時桌上能快速出現讓孩子暫時止飢的飯前小點,該會是多好的及時雨?

這一次,我們以「安心零食」為主軸,設計一些對健康沒有負擔的零食小點食譜,容易準備、省時快速又方便攜帶。

活用生活裡的常見半成品

法式長棍麵包是成分最單純的麵包,僅含有麵粉、鹽、酵母與水。在信譽良好的店家買來法式長棍麵包,可將其快速變身為寶寶的手指食物,無毒栽種的蔬果也可以幻化為各式零食小點。

相較許多高糖、高油的西式甜點,中式甜點不但易於準備,而且自然又養生。

用愛玉子內豐富膠質製成的愛玉,是最天然的果凍,不需擔心食入過多加工程序的吉利丁,因為吉利丁從動物骨髓變為無味透明膠質,必然經過化學除臭、除色過程。

以乾燥的種子煮成山粉圓甜湯簡單又省時,可做為市售粉圓的替代品,既不用擔心被添加有毒的順丁烯二酸與防腐劑,更棒的是,山粉圓的鈣質含量在自然食材排行榜裡可是名列前茅。

使用穀物與堅果煮成的紫米芝麻糊,高鐵、高鈣,營養豐富又天然。

你會發現,在家自製簡單、快速的安心零食小點,一點也不難!

◆◆◆

適合7個月以上

▶香蕉母乳優格

材料(2人份):

做法:

- 香蕉切小丁,用湯匙或叉子背部壓為泥狀。

- 加入優格拌勻即可。

▶【植物種子】紫米芝麻糊

材料(3~4人份):

做法:

- 紫米洗淨,加入水、黑芝麻粉,用果汁機打成汁。

- 放入電鍋(外鍋加半杯水)蒸熟,拌勻即可。

料理台筆記:

- 水可改為母奶或配方奶。

- 蒸煮時也可加入1~2片桂圓,增加甜味。

- 若孩子1歲以上,可加少許糖增加甜味。

適合9個月以上

▶【法式長棍麵包】紅蘿蔔法式吐司

材料(1~2人份):

- 切片的法式長棍麵包2~3片

- 母奶或配方奶約120ml

- 蛋黃1個

- 紅蘿蔔片2片

做法:

- 用食物調理器或小型果汁機將紅蘿蔔與奶水攪打為紅蘿蔔奶,倒出加入蛋黃打勻成奶蛋液。

- 將麵包片兩面沾上奶蛋液。麵包片吸取愈多奶蛋液,完成品吃起來愈柔軟。

- 熱油鍋,將沾有奶蛋液的麵包片放入,蓋上鍋蓋,待兩面煎熟即可。

料理台筆記:

- 若孩子1歲以上,可沾取砂糖或楓糖食用。

- 蓋上鍋蓋煎的法式吐司比較柔軟,打開鍋蓋煎的法式吐司比較硬脆,由於這次想呈現的是蛋糕口感,建議蓋上鍋蓋煎。

▶香煎麵包條

材料(1~2人份):

- 切片的法式長棍麵包2~3片

- 黑芝麻粉5ml(約1茶匙)

- 母奶或配方奶30ml

做法:

- 將麵包切成適合寶寶手拿的長條狀,並剪去褐色較硬外皮,留下白色麵包部分。

- 將麵包條一端沾上少許奶水、裹上薄薄的黑芝麻粉。

- 取一熱鍋,以小火將麵包條煎至稍微變色即可。

料理台筆記:

- 喜歡讓寶寶吃清淡口味的父母,可將步驟1的白色麵包條煎脆後,直接給寶寶當手指食物。

小心幼兒作息「大人化」!師大調查:6成的3歲兒10點還不睡

2017-03-29 00:00 (更新:2021-02-04 16:33)

by 邱紹雯

你的小孩晚睡,睡不飽,又容易不專心嗎?根據國立臺灣師範大學公布最新的「幼兒發展調查資料庫」調查,台灣有近6成的3歲小孩,超過晚上10點後才上床睡覺,遠比國外同年齡小孩晚睡、又睡得少,幼兒作息明顯「大人化」,可能連帶影響幼兒的學習發展。

shutterstock

陪伴寶寶一起成長!生長狀況、疫苗施打時程,打開手機就能記錄,立即加入親子天下 Baby Line>>

你可知道家中小孩的生活作息正常嗎?國立臺灣師範大學公布最新的「幼兒發展調查資料庫」初探研究結果發現,有近6成的3歲小孩,超過晚上10點後才上床睡覺,平均睡眠時間10小時,遠比國外同年齡小孩晚睡、又睡得少,幼兒作息明顯「大人化」,可能連帶影響幼兒的學習發展。

現代雙薪家庭比例高,父母白天外出工作,下班時間晚,連帶影響幼兒的睡覺時間而不自知。根據師大「幼兒發展調查資料庫」的初探研究調查,台灣3歲幼兒的睡覺時間,雖然有84%的家長認為幼兒有固定的就寢時間,但只有41%是在晚上10點前入睡,其餘42%都在晚上10點至11點上床睡覺,另有17%是在晚上11點後才入睡。

調查中也顯示,台灣3歲幼童的平均夜間睡眠時數為10小時,另有48%的幼兒會在早上8點前起床。

師大「幼兒發展調查資料庫」主持人、師大人類發展與家庭學系教授張鑑如表示,對比國外研究,出生至3足歲的澳洲與紐西蘭幼兒,平均上床就寢時間為晚上7點35分;4足歲的美國幼兒平均夜間就寢時間為8點39分,專家學者皆認為學齡前幼兒的就寢時間最遲不應超過晚上9點,否則將會影響隔日的學習。

此外,她指出,美國也有研究調查,美國3至5歲的幼兒平均睡眠時間約為10至13小時,愈小的孩子應該需要愈充足的睡眠時間,而台灣小孩明顯晚睡、又睡得少,此一現象不只出現在國中小階段的大孩子,連學前幼兒也是如此。

對此,長期從事嬰幼兒發展研究的日本早稻田大學教授、醫學博士前橋明也有同樣觀察。現代社會的父母工作忙碌,孩子們跟著大人晚睡,過著夜型化的生活,電視、電玩和智慧型手機的強光刺激,也擾亂了原本的健康作息。結果孩子太晚起床來不及吃早餐,早上無精打采的狀況愈來愈多。這就是惡性循環。

師大從105年4月起建置為期8年的「幼兒發展調查資料庫」,為華人地區第一個以幼兒發展為核心的調查資料庫,初探分析的研究對象為1,237位3月齡幼兒(105年4月1日至105年6月30日出生),與1,133位3歲幼兒(102年4月1日至102年9月30日出生),此一研究將持續追蹤兩組幼兒至8歲。

應防疫新生活,到戶外、公園玩要注意什麼?可以露營嗎?…家長9大擔憂,醫師一次解惑

2020-04-01 00:00 (更新:2020-06-18 12:56)

by 楊若晨

連假將近,多數人選擇待在家,怕外出會把病毒帶回家。但也有家長反應小孩需要到戶外放電,防疫期間如果真要外出,有小孩的家庭該注意什麼?以下列出家長常見的9個擔憂,邀請醫師來解惑。

外出時,注意孩子雙手不亂碰眼口鼻,隨時勤洗手。黃建賓攝

兒童清明連假來臨之際,交通部次長黃玉霖也提出呼籲,為了避免緊接而來的4天連假造成防疫漏洞,4/1起搭乘台鐵、高鐵與國道客運等中長程的交通工具時,要戴口罩、量體溫。大人小孩儘管悶壞了,非常時期也多數忍耐待在家。但如果是到家附近的公園放風,或是外出用餐行不行呢?《親子天下》邀請到柚子小兒科診所院長陳木榮(柚子醫師)以及書田診所小兒科主治醫師戴季珊,提醒大家帶小孩出門要注意的事項。

外出篇

Q1:防疫期間帶小孩出門需要留意什麼事情?

● 該做的:社交距離、勤洗手、必要時戴口罩

● 不該做:不去人多的地方、不亂碰、不摸眼口鼻

柚子醫師表示,由於 COVID-19(新冠肺炎或武漢肺炎)是從黏膜組織感染,因此要避開人潮保持適當距離、不亂摸、注意接觸對象、勤洗手、必要時帶口罩,就能避免感染。

Q2:在外用餐該注意什麼?

戴季珊醫師提到,優先挑選靠窗邊通風處的座位,座位之間保持1.5公尺的距離,用餐前,先消毒桌面與餐具,或是自備餐具。柚子醫生補充,親友同桌建議用公筷母匙、盡量不共食。他也提醒,自助餐或是吃到飽的餐廳,接觸到的人較多,選擇單人套餐相對安全衛生。

公園玩耍篇

Q3:到公園玩,該提醒小孩注意什麼?

除了挑選人較少的公園,想到公園放風,可以進行不使用遊具的活動,騎腳踏車、溜直排輪、打球等,降低與他人接觸的機率。柚子醫生說,小孩看到遊具很難不玩,家長要事先叮嚀孩子,勿將手或其他物件放入嘴巴,遊戲過程也不能碰眼口鼻。

戴季珊醫師也提醒,如果家長真的擔憂,可以先擦拭消毒會接觸的局部設施,像是搖搖馬的把手,再讓孩子玩。但如果是溜滑梯這種整座遊具,就等孩子遊戲結束馬上洗手,或是用酒精或乾洗手消毒,回家後立刻換掉全身衣服。

Q4:公園裡的遊樂設施經過大太陽(紫外線)曝曬後會不會比較安全?或是大雨沖刷過後的遊具,病菌會不會跟著沖掉了?會不會比較乾淨?

戴季珊醫師與柚子醫師都表示,紫外線曝曬需要達到一定的照射時間才能消毒,難保前一個使用者是否殘留病毒在遊戲場設施上。

柚子醫生也說,清水能沖刷掉的病菌其實很有限,強調使用遊具時不碰眼口鼻,使用後立刻就洗手。

Q5:公園裡的沙坑可以玩嗎?

戴季珊醫師說,沙坑是大量手部觸摸的遊戲,很難預防孩子玩到一半就揉眼睛,或亂摸口鼻,像小小孩就很愛舔東西,抓到什麼都塞嘴巴,這些都要避免。

Q6:疫情流行期間,能不能去游泳池或泡湯?

不管是游泳池或泡湯,戴季珊醫師都不建議使用。柚子醫師也提醒,就算游泳池有添加氯可消毒,但重點是會使用到的周邊設施,像是躺椅或淋浴間等,公共區域界算有定時消毒也難以避免他人使用。

戶外活動時

Q7:疫情期間要避免人多的密閉空間,那麼能不能去爬山、露營或公園等戶外活動?

戴季珊醫師表示,露營要避免團體露營,漸少接觸的對象,就算爬山等戶外活動,也要留意人口密度,還是要保持1公尺以上的適當距離。

Q8:如果要使用公共廁所,有什麼需要注意的?

柚子醫生說,只要使用前先洗手,在廁所裡也不要亂碰,減少接觸的機會,上完廁所也立即洗手就能把病菌洗掉。戴季珊醫師也提醒,若是坐式廁所,可以舖上紙坐墊或先自行消毒再使用。

Q9:如果要外出,自駕或租車會比搭火車或高鐵安全嗎?

兩位醫師都表示,自駕或租車就只有自己一家人,等於減少與人群近距離接觸的機率,也相對較安全。萬一真的需要長途移動,需要搭乘大眾運輸系統,就要全程戴好口罩、保持手部清潔不亂摸。

戒除這些口腔壞習慣,讓孩子牙齒更整齊

2018-10-16 00:00 (更新:2020-12-15 16:30)

by 李佩璇

當孩子開始換牙時,家長總是緊張兮兮,擔心長出來的牙齒「不整齊」,然而牙齒是否整齊除了遺傳的因素外,還有很大一部分與日常習慣有關,牙醫師提醒這些壞習慣,應該在換牙前戒除,就能幫助孩子有一口整齊好牙。

照片:Shutterstock

「兒子的這顆牙齒好像長得有點歪?」在孩子乳牙換恆牙的期間,家長總是擔心牙齒會長得不好看、不整齊,以後要面對暴牙、戽斗問題,花費時間和金錢,大費周章做矯正,因此緊盯著每一顆長出來的牙齒不放。

中華民國齒顎矯正學會理事長、臺北醫學大學口腔醫學院代理院長鄭信忠提醒,很多成年人的牙齒不整、咬合不正,除了先天遺傳、天生牙齒特質外,有很大一部分是學齡前養成口腔的不良習慣造成。比較常見的是長時間吸奶嘴、吸手指等,這些習慣對學齡前孩子有安撫作用,家長也不用避如蛇蠍,但關鍵點在幼兒園大班、小一的換牙時期,就應該戒除這些習慣。

小朋友換牙時,除乳牙會換恆齒外,最重要的上下顎骨也會慢慢成長定型,不良的習慣會影響顎骨發育。如果顎骨長得不好,成年後常有咬合問題,外觀不好看之外,嚴重的會上下牙齒互咬到牙肉,或形成暴牙等,可能影響說話、飲食和吞嚥,對生活造成困擾。即使長大後想要矯正,顎骨的矯正通常較費時費力,鄭信忠強調,因此在孩子換牙前戒除口腔壞習慣,這個時間點非常重要。

5種口腔壞習慣 換牙前應戒除

這些日常不經意的小動作,會變成影響牙齒的壞習慣,是因為動作的頻率和強度,每天持續好幾個小時、並且維持好幾年,這些習慣的頻率愈高、維持時間愈久,影響就愈大,以下5個是兒童常見的口腔壞習慣:

1.吸大拇指、奶嘴

如果長期吸奶嘴或大拇指,上排牙齒會往外推、下排牙齒往內壓,最常出現的就是前牙(上下門牙)咬合不正。鄭信忠觀察:「吸拇指有時家長也不容易發現,可能孩子都在睡覺或旁人沒注意時才吸,通常醫師看牙齒的咬合狀態、加上拇指上是否長繭,就可判斷是否有吸拇指的習慣。」

2.用嘴巴呼吸,又稱口呼吸

原本應該用鼻子呼吸,有的孩子卻會用嘴巴呼吸,最常見原因是「鼻子有狀況」,鼻子過敏、鼻中膈彎曲、鼻道阻塞、鼻竇炎或扁桃腺腫大等,造成小孩無法順利用鼻子呼吸,只好改用嘴巴。安曼牙醫院長黃榆鈞醫師觀察,有些孩子可能小時候鼻子過敏、大一點後好轉,或是某段時間頻繁感冒鼻塞,即使後來鼻子已經通了,還是改不掉用嘴巴呼吸的習慣,就需要特別請孩子改過來。

多年口呼吸對整個口腔影響很大,因為嘴巴長時間打開,舌頭位置會下降、無法放在中間的位置,嘴巴的肌肉、嘴唇,也變得無力,最後臉型拉長、顎骨比較窄,牙齒能長的空間不夠,就容易不整齊。

鄭信忠表示,通常牙醫師看到口呼吸造成的牙齒狀況,都會請家長先帶孩子會診耳鼻喉科、過敏科等,先把鼻子或扁桃腺的問題處理好,再來矯正牙齒的問題,否則就算牙醫師調整好了,口呼吸的問題沒有改變,久了牙齒又會被推歪。

3.咬指甲、棉被、筆桿等物品

有些孩子焦慮或壓力大時會咬隨手可得的小物紓解,尤其「咬指甲」是很多成年人都還有的壞習慣,鄭信忠分享:「門診有成人咬手指甲的習慣很嚴重,咬到牙齒都出現缺損、崩壞。」咬指甲跟吸手指、奶嘴很像,都顯示孩子有壓力無法調適,因此家長協助孩子戒除壞習慣時,若用「再咬就打」的威脅法,通常不太有效,只會讓壓力轉移,例如不咬指甲卻改咬筆桿。

4.吞嚥方式不正確

吞嚥是一個下意識的動作,尤其是平常吞口水,一般人都不會感覺到「怎麼吞」。吞口水的正確方法是舌頭放在上排牙齒後方,讓口水順勢流入食道。然而當人在嬰兒時期,乳牙都還沒長出來時,會把舌頭放在上下牙齦中間(未來門牙的位置),又稱為 「嬰兒式吞嚥習慣」,等乳牙長出來後,慢慢學會放到正確位置。

但有些孩子嬰兒期吞嚥學得不好,即使牙齒長出來後,還是把舌頭放在上下排牙齒的中間,吞口水也比別人吃力,長期下來會把門牙往外推,看起來牙縫會變大、牙齒稀疏、暴牙等。然而吞嚥問題比較難以察覺,通常都是牙齒已經變形,才會發現是吞嚥方式不正確造成,如果孩子看起來吞東西特別吃力,乳牙的門牙也有外推現象,可請牙醫師確認小朋友的吞嚥方式是否正確。

黃榆鈞觀察到,還有一些孩子會用「嘴唇」的力量吞口水,吞嚥時會明顯看到他雙唇緊閉用力,從臉部表情就可察覺小朋友正在吞嚥,但是每一次的吞嚥動作,嘴唇就把牙齒往內推,長久下所有牙齒會往內擠,自然不整齊、也會有咬合問題。

最後則是構造上的問題,若孩子天生舌頭體積大、口腔小,也可能造成吞嚥不便、影響到牙齒的排列。

5.只用單邊咀嚼、愛咬下嘴唇

這兩種是較少見的壞習慣,鄭信忠觀察,會習慣只用一邊咬,嚴重到影響牙齒的,通常是另一邊有蛀牙、牙齦痛等不適,較少單純因為習慣用一邊咬,造成單邊咀嚼肌肥大、單側牙齒嚴重磨損,影響外觀和功能,因此要先排除少用側牙齒的問題。至於有孩子習慣咬著下嘴唇,久了上排牙齒會往外、下排牙齒往內,造成暴牙。

若需要矯正 請與醫師討論治療計畫

從上面的敘述可知,大部分壞習慣可以分成兩類,一是為了紓解壓力,像是咬指甲、吸拇指、咬下嘴唇;另一種是外在因素造成,鼻子不通的口呼吸、吞嚥習慣不佳。排除這些壞習慣的源頭是重點,換牙時期孩子骨骼還在成長,只要能順利戒除壞習慣,牙齒不整齊、咬合不正的問題幾乎都能不藥而癒。

除了家長的努力外,牙醫師也有些輔具可以幫忙,鄭信忠以吞嚥為例,因為吞嚥是下意識的動作,習慣比較難改過來,可以配戴在門牙內側、上下排牙齒之間,有金屬突起的矯正器,如果用錯誤的方式吞嚥,舌頭會感覺到突起,就會意識到:「啊!舌頭要往上放」,藉此來幫助養成正確的吞嚥習慣。

當然,不管用什麼方法改善,一定要「孩子」、「家長」和「醫師」三方配合才有效。黃榆鈞以兒童早期矯正所使用的「肌功能矯正牙套」為例,肌功能矯正牙套(如:MRC牙套)為訓練孩子口腔肌肉功能健全,達到牙齒回到正位目標的輔具。這個牙套為活動式,除了晚上睡覺配戴之外,白天另外再戴1~2個小時。肌功能矯正牙套只是輔具,重點是訓練孩子的口腔肌肉功能,幫孩子戒掉壞習慣,因此除了配戴牙套外,醫師也會針對孩子的問題,練習一些口腔、舌頭的動作,健全口腔肌肉。「如果孩子白天不想戴、家長也認為不用勉強,回家沒有練習口腔肌肉動作,這樣即使訂做了肌功能矯正牙套當輔具,口腔壞習慣造成的牙齒問題也不會改善。」黃榆鈞強調。

三軍總醫院牙科部主任、兒童牙科專科醫師李中興觀察,有些家長帶孩子來處理牙齒問題,卻是用「點菜」的方式:我要用某某牙套、一定要用某某治療方法‧‧‧‧‧‧沒有一種矯正方式適合所有牙齒,執著於個別的輔具或方法,對孩子牙齒健康和美觀並沒有好處。

因此,若家長覺得孩子的牙齒在換牙期「歪得厲害」,希望可以開始矯正,也許要充分跟醫師討論後,才會有最適切的治療方法。鄭信忠表示,牙齒矯正是全盤的規劃,需要跟醫師長時間配合,醫師分析口腔和外部原因做出診斷,並客製化合適的矯正治療計畫後,跟孩子、爸媽溝通取得共識,才能開始矯正治療。

延伸閱讀

黃瑽寧:抗生素使用時機&中耳炎大小事

2016-09-01 18:55 (更新:2020-11-20 18:05)

by 小兒感染科 - 黃瑽寧

有些孩子雖然中耳炎,黃鼻涕,但自身的抵抗力就有能力把細菌打回小窩,甚至消滅,抗生素是否一定要使用?或許該緩緩腳步!

由於抵抗力尚未健全,很多兒童的鼻腔中,長駐著一些細菌,死賴著不走,我們稱這些孩子為「呼吸道帶菌者」。雖然呼吸道帶菌者平常沒有任何症狀,但只要來個小感冒,或者過敏發作,這些平常假裝乖巧的細菌,就會跑出來小小興風作浪一番,造成所謂的「粘膜性細菌感染」。面對這些粘膜性細菌感染,醫生或家長究竟要等待到什麼時機點,才出手使用抗生素呢?

黃瑽寧醫師將在《愛+好醫生》節目中,與【愛家顧問團】醫師,一同討論抗生素使用的時機點及中耳炎的大小事,讓孩子擁有健康快樂的童年!

------

撰文◎ 黃瑽寧醫師

由於抵抗力尚未健全,很多兒童的鼻腔中,長駐著一些細菌,死賴著不走,我們稱這些孩子為「呼吸道帶菌者」。

雖然呼吸道帶菌者平常沒有任何症狀,但只要來個小感冒,或者過敏發作,這些平常假裝乖巧的細菌,就會跑出來小小興風作浪一番,造成所謂的「粘膜性細菌感染」。家長會觀察到這些孩子,三不五時就流黃鼻涕、咳黃痰、擦黃眼屎,反反覆覆,而醫生下的診斷則不外乎「中耳炎,鼻竇炎,支氣管炎」等等。

看到小偷就要開槍嗎?

這種輕微的粘膜性細菌感染,不像肺炎、腦膜炎這種「大強盜」,立即、馬上要使用抗生素治療。黏膜性感染是傷害性較低的「小偷」,不至於致命,但也的確造成當事人的困擾。當病人遇到這些黃鼻涕、黃眼屎的小賊,一定要立刻使用抗生素嗎?如果不立刻使用,就會「惡化成肺炎」嗎?答案是否定的。

台灣因為全面接種肺炎鏈球菌疫苗的緣故,肺炎重症的機率大幅降低,因此一旦發生粘膜性感染的時候,大部分情形,是有籌碼讓孩子的免疫細胞「好好打一仗」的。有些孩子雖然黃鼻涕、黃痰、黃眼屎,但等待幾天,自己的抵抗力有能力把細菌打回小窩,甚至消滅,那就完全不需要抗生素治療,也省去吃藥副作用的困擾。

但是過猶不及,任憑孩子拖著黃鼻涕、咳黃痰大半個月,影響睡眠,造成生活上的困擾,這並不是辦法。在適當的時機點,開始抗生素治療,終止拖拖拉拉的病程,讓這些細菌乖乖就範,立即改善生活品質,倒也無可厚非。

什麼是使用抗生素的好時機?

那麼問題來了,面對這些粘膜性細菌感染,醫生或家長究竟要等待到什麼時機點,才出手使用抗生素呢?對於這個問題,醫界是有某種程度的共識。比如說中耳炎,因為擔心感染太久會影響聽力,所以如果是單側不嚴重的中耳炎,可以戒急用忍等待七十二小時,若症狀仍沒有改善,就應該使用抗生素了。黃鼻涕的鼻竇炎,在沒有發燒的前提下,可以等上十四天不用抗生素;至於沒發燒輕微黃痰,可以等一個月再出手也不遲。

不過,這些時間限制,也不是非遵守不可的標準答案。如果孩子生活品質提前變差,或者開始發燒,想提前使用抗生素治療,也並無不可。反之,或家長覺得孩子症狀有持續進步,雖然拖了十四天,想再給孩子幾天的時間消滅細菌,在醫生同意的前提下,那又何妨。

戒急用忍、過猶不及

二十一世紀的今天,沒有人希望自己的孩子整天掛著兩條黃鼻涕,所以使用抗生素在某種程度上,肯定是必要的治療選項。然而抗生素濫用的結果,使的細菌抗藥性越來越強,孩子的健康也不見得得到保障。所以醫生與病人之間,追求的是一個平衡點,不是一味的拒絕,或瘋狂的擁抱抗生素。

如果不想在抗生素用與不用上猶疑不定,那麼努力提昇孩子的自我抵抗力,讓細菌不容易入侵,這才是真正的治本之道。充足睡眠、均衡飲食、規律運動、愉快心情,把呼吸道過敏體質控制好,這些都是提升抵抗力的基本功。還有最重要的一步,就是家人趕快戒煙,以及把燒香的空氣污染給徹底隔絕,讓孩子的黏膜抵抗力重新甦醒,徹底擺脫黃鼻涕與中耳炎!

(更多資訊請參考黃瑽寧醫師著作《從現在開始,帶孩子遠離過敏》親子天下出版一書)

【愛家顧問團】Q&A(陳木榮小兒專科診所院長/趙雁南小兒專科主治醫師/謝麗君耳鼻喉科主治醫師)

◎小孩為何容易發生中耳炎?

A:2-3歲的小孩中有80%都罹患過中耳炎。耳朵的結構分為外耳、中耳和內耳,在中耳和外耳之間有一道耳膜完全隔離外界。中耳腔內的耳咽管,與鼻子部位的鼻咽管相通,小孩臉較小,鼻與耳的距離較短,耳咽管呈水平狀,然而年歲越長,臉拉長後,耳咽管就漸漸趨向垂直,鼻咽管的鼻涕或細菌較不容易像水平狀流至中耳,造成感染。耳咽管的功能是讓新鮮的空氣暢通,幫助疏散壓力,倘若成為鼻水或其他細菌的導管,就會造成不良影響。

◎如何判斷中耳炎?會影響聽力嗎?

A:太小的孩子只會以手拍打耳朵,或因震動造成疼痛而哭鬧,大一點的孩子會表達痛感,或說出聽不清楚,吞口水耳朵會痛等症狀,發燒現象也是觀察焦點之一。通常醫生以耳鏡照耳朵時,若耳膜向外腫脹,就可以比較兩邊耳朵差異,隨即做判斷。也有醫師使用測耳壓的機器,圖形若呈尖形山狀,代表空氣流通,耳膜震動正常;若為水平狀態,則表示耳朵充塞很多東西,所以波動不高。聽力短暫受損為正常現象,大多數患者也會因積水消退,聽力都能恢復正常。但若因發炎產生纖維化的物質沉積,包覆在聽小骨上,就無法將正常聲音傳進內耳,造成嚴重的聽力受損。

◎罹患中耳炎該如何治療?抗生素如何使用?

A:先確認是否為細菌感染的急性中耳發炎,另一種稱為非細菌性中耳炎的發炎狀態非屬細菌感染;若是前者,通常會採取抗生素治療,直到症狀穩定至慢性發炎,建議自行慢慢恢復,慢性發炎狀態也可能引發另一次中耳炎,因此觀察24-48小時,若耳朵疼痛,則採非抗生素的消炎解痛,也藉此退燒。觀察期間,有些患者自身產生抵抗力即消滅細菌,自行恢復正常。

醫生會視孩子的嚴重程度,並追溯過去使用抗生素的病史,開出孩子當下情況適合的抗生素劑量和型態。一般而言,抗生素使用週期為七天,七天之後是否要繼續使用,仍要看孩子回診時的身體狀況。關鍵在於追蹤,第一次於3到5天後回診,情況若有改善,通常第二次約7-10天後才需要回診。一開始使用抗生素就要在劑量、時間上加強配合,否則治療時間就會越拖越久。由於中耳積水不是那麼快消退,因此定期回診追蹤有其必要性。

◎如何預防中耳炎?

A:建議家庭或成長環境不要有人抽菸或拜拜燒香,這是罹患中耳炎相當大的環境因素。另外,孩子平躺喝奶也會造成難治癒的機率,耳咽管平常緊閉,只在吃喝東西時會打開,平躺喝奶很容易讓奶水、鼻水,或一些累積的細菌,通過耳咽管流進中耳腔;吃奶嘴的動作也會容易帶進細菌。帶去育嬰中心前孩子最好已打過肺炎鏈球菌疫苗。過敏現象也容易罹患中耳炎,要加強控制鼻子過敏現象,減少中耳炎的發生率

孩子無緣無故近視?降低度數有「撇步」!

2020.05.22 (更新 2020.11.05)

by Good TV【愛+好醫生】 (Good TV【愛+好醫生】)

小孩沒有接觸3C,為什麼還近視?要如何降低近視的發生率?若視力異常,又該如何治療呢?

眼科醫師陳韵臻表示,小孩沒使用3C,但長時間「近距離」活動,都可能造成近視。因此,建議每天都要到戶外活動、睡滿八小時、天天五蔬果,並且用眼30分鐘後,就要休息10分鐘。

對於近視的治療,醫師提出兩個方法,一個是配戴眼鏡,搭配低濃度的散瞳劑;或者選擇戴角膜塑型。另外,醫師也提醒,若要配戴眼鏡,必須要「足夠度數」,才能避免度數惡化。

【觀看完整節目】https://youtu.be/pW_wQADSR24

020公費流感疫苗開打 最多家長的疑惑一次解答

2019.11.14 (更新 2020.09.30)

by 祁若昀、施雲心 (親子天下)

今年(2020)公費流感疫苗於10月5日開打。除了高傳染力,家有嬰幼兒或老年人家庭,更不可輕忽流感可能引發的併發重症,《親子天下》整理了家長需要注意的流感疫苗必備資訊,全家有效抗流感!

2020流感最多家長的疑惑,一次解答

疫苗接種時間好難記?立即加入親子天下 Baby Line,您的專屬「育兒小幫手」定時提醒您>>

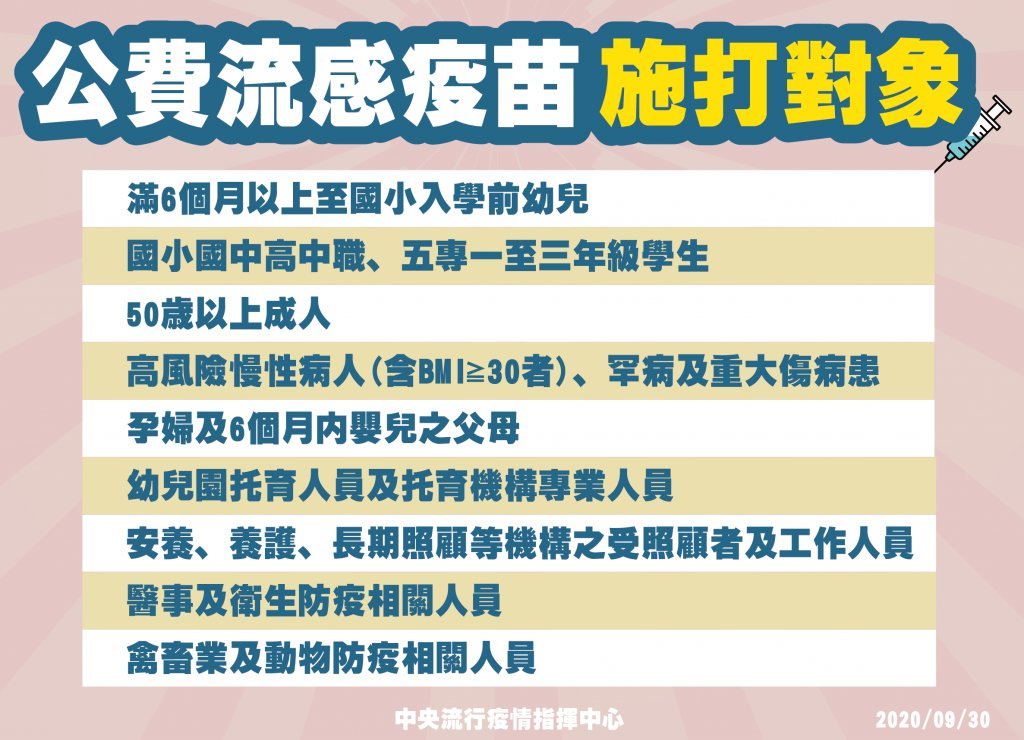

Q1:今年公費疫苗何時開打?哪些人可以施打?

2020年公費流感疫苗接種不採分梯次施打,只要是符合下面資格的對象,除學生於校園集中接種外,其餘公費對象可於10月5日開打後,攜帶健保卡及相關證明文件(如:兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)前往合約院所接種。

懶人包企劃及製圖:施雲心

Q2:市面上所謂3價、4價疫苗,該如何選擇才好?

108年起台灣公費流感疫苗全面升級,採用4價流感疫苗,比起過往的3價疫苗,主要有以下不同:

1.保護力更完整:可以防護2種A流感,2種B流感。

2.成人與幼兒沒有劑量分別:4價疫苗沒有分成人與幼兒劑量,只要6個月大以上,都是施打 0.5ml 劑量。未滿9歲的兒童,若是初次接種,應接種2劑,2劑並需間隔4週以上;若已接種過者,則只須接種1劑即可。

今年登場的細胞培養疫苗可說是嚴重雞蛋過敏者的新選擇,但對一般民眾來說雞蛋培養與細胞培養疫苗並無差別。唯民眾接種疫苗將依對象採「隨機」安排方式,無法指定廠牌,若有特定選擇,可考慮自費施打。

迎接防疫新生活,對抗「親脂性病毒」小兒科醫師黃瑽寧這樣說

2020.08.17

by 獅王 (整合傳播部企劃製作)

今年初新冠肺炎疫情延燒至今,許多家長對於孩子健康的擔憂並沒有因為當前疫情稍緩而停止,面對細菌與病毒層出不窮的威脅,專業小兒科醫師黃瑽寧指出,真正有效阻絕病毒的關鍵在於「確實搓洗到病毒」。

一場病毒全球大流行改變了你我的生活,雖然隨著疫情逐步趨緩,中央也建議全民展開防疫新生活運動,但許多家長對於細菌疫病的威脅依然憂心忡忡。「與其用不正確的方式戴口罩,或是雙手沾了細菌到處亂摸」,黃瑽寧醫師認為「養成勤洗手的好習慣,才是做好防疫、守護健康的關鍵。」

親脂性病毒藏在手指間,確實「搓洗到」很重要

由於學齡前後的孩子,天性活潑好動、對事物充滿好奇心,東摸摸、西碰碰是他們探索環境與認知學習的方式,因此確實的洗手和養成習慣很重要。許多西方研究指出,雖然戴口罩能阻隔許多細菌病毒,但時間愈長,就愈不容易好好遵守正確戴口罩的方法。

黃瑽寧醫師笑說:「所以勤洗手比戴口罩還要重要。」他也分享正確的濕洗手步驟,除了大家熟知的:濕、搓、沖、捧、擦步驟外,還要落實正確的「內、外、夾、弓、大、立、腕」的洗手技巧,讓洗手的時間最好超過40秒以上才正確。

「由於病毒大多是親脂性,藏在手指間、細縫處的油脂中,因此確實的『搓洗』到油脂很重要。」黃瑽寧醫師提到,有些家長也許會擔心小朋友不太熟練、清潔不乾淨,或是有些孩子的肌膚比較敏感,一整天多次清洗下來難免傷害稚嫩的小手,「建議也可以選用成分較溫和、不刺激皮膚的洗手慕斯,讓細緻的泡泡帶走細菌、又不傷皮膚。」

掌握洗手5大時機,避免病從口入

關注孩子的健康,日常勤洗手能降低細菌及病毒傳播,黃瑽寧醫師也提醒家長教孩子充分掌握正確洗手的重要時機。尤其是時值炎炎夏日,許多引發腸胃不適的細菌病毒往往透過糞口傳播,勤洗手不僅能有效阻隔,更能避免病從口入。

洗手5時機:

1. 吃飯進食前,

2. 平時上廁所後,

3. 外出返家接觸幼兒或長輩之前,

4. 雙手接觸眼口鼻、打噴嚏時,

5. 看醫生前後,都要勤洗手。

在目前的疫情時代,黃瑽寧醫師也建議家長抱持審慎樂觀的態度面對,例如在「三密」,就是密集、密閉與密切接觸人潮的情況下記得戴口罩,他說:「最重要的是幫孩子建立正確洗手觀念、養成勤洗手的好習慣,才是對抗病毒、維持健康的不二法門。」

不含三氯沙與防腐劑,以日本SIAA認證獨特抗菌壓頭,製造出超細緻濃密泡泡的獅王趣淨洗手慕斯,無疑是家長訓練孩子正確洗手的好工具。只要輕壓壓頭,就能讓蓬鬆療癒的泡泡深入手指縫隙,讓洗手變得好玩又有趣,拉長洗手時間,還能有效清潔,讓溫和配方帶走指間髒污,不怕細菌病毒殘留。

戴口罩好悶熱!皮膚炎、眼疾患者增加,預防這樣做

2020.06.05

by 徐英豪 (親子天下)

COVID-19(新冠肺炎或武漢肺炎)疫情期間,為了避免飛沫感染,不論戶外、室內都得戴上口罩。不過皮膚科醫師發現,因口罩衍生的皮膚炎患者增加約3成;眼科醫師也發現,戴口罩形成的熱循環,提高眼睛過敏和針眼機率。

皮膚科開業醫師趙昭明表示,從1月開始,因為戴口罩引起的皮膚炎患者明顯增加約3成,年齡都在20到45歲之間。患者大致分成兩類皮膚病,一類是接觸性皮膚炎,也就是口罩邊緣接觸到的下巴、兩頰,出現紅、腫、癢等症狀,也有耳帶摩擦引起的輕微接觸性皮膚炎。

另一類則是酒糟、脂漏性皮膚炎,患者則是因為口罩悶住,在又濕又熱的環境下,高溫造成皮膚容易出油,進而阻塞毛囊。酒糟的症狀是在兩頰、鼻子或下巴,容易潮紅以及血管擴張,有的還會形成紅色疹子;脂漏性皮膚炎則是可能出現皮膚發紅及脫皮等。這種疾病都建議要找醫師判斷用藥。

要改善接觸性皮膚炎造成的皮膚問題,就要降低出油、避免太熱。趙昭明建議可以適時拿下口罩通風,進廁所時用冷水洗臉降溫去油,如果油性肌膚可以加一點洗面乳。戴口罩期間也要簡化保養皮膚的流程,可以只擦化妝水和乳液就好,盡量上淡妝或是少上妝,卸妝也一定要卸乾淨,口罩如果有沾到化妝品就建議更換。

此外,口罩不建議太多層,建議戴一個口罩就好。市面上販賣的口罩套或口罩隔離墊除了增加呼吸阻力,也會加重悶熱感。

眼過敏和其他眼部疾病也增加

不只皮膚出問題,戴口罩的後遺症也包括眼過敏、長針眼。三軍總醫院眼科主任呂大文表示,熱氣容易引發過敏,戴口罩會形成熱循環,提高淚小管和鼻腔的局部溫度,造成眼過敏、眼睛癢。他建議,如果眼睛產生過敏症狀,可以使用冷毛巾冷敷,每次5到10分鐘。

最近針眼也有增加趨勢,尤其是兒童患者增加。醫師推測可能是戴口罩後,沒法揉口鼻,反增加揉眼睛的機率。建議可以用熱敷的方式增加血液循環,讓紅腫處自然消退。

光光老師:親子多多面對面,有助人際力養成

2020.05.01

by 兒童發展專家 - 廖笙光 (親子天下小行星)

孩子長大的速度比我們想像得快,似乎轉眼間就不再需要爸爸媽媽時時呵護。雖然我們給予孩子的愛很多,但是現代孩子對於爸爸媽媽的面孔,卻是愈來愈「模糊」,這並不是因為孩子不愛爸爸媽媽,而是現在生活環境的改變所導致。

爸媽太忙,親子互動少

工作是否有效率,往往是一個人工作能力的指標,特別是在臺灣的職場中,一個人具備兩種以上能力應該是基本配備。工作時一個人當兩個人用,每天忙碌不停好像才叫認真。許多爸爸媽媽下班回到家裡,要不累到攤在沙發上,要不就是依然拿著手機在處理公事,即使待在家裡,臉也有一半被手機遮住,孩子要如何能熟悉父母的面孔呢?因此,不論再怎麼忙碌,每天至少花十五分鐘和孩子面對面聊聊天,是非常重要的。

常看卡通,缺少表情刺激

客廳是一家人聚會的地方,大家一起坐在沙發上看電視、電影,可以放鬆心情、聯絡感情。但許多家庭裡,電視幾乎等於孩子的卡通播放器,只要孩子在家,肯定是看卡通頻道。爸爸媽媽想看電視,還要等到孩子睡著以後才能看。在這當中我們忽略了一件事:卡通人物通常沒有什麼「表情」,更多是運用誇張的動作與聲音,這會導致孩子不習慣去注意他人的「表情」,結果就是連爸爸媽媽的面容也不會特別注意。所以,不要讓孩子一直看卡通頻道,偶爾要和孩子「搶電視」,即使一起看連續劇也是有幫助的喔!

對爸媽的職場面孔模糊

工作是人的另一種面孔,也是孩子認人的另一種方式,比如:我的媽媽是護士、我的爸爸是警察。在畫圖時,只要畫出一個「工具」,例如:紅色的十字架,就能象徵性的表達出護士、醫療的概念。從前的孩子在成長過程中,經常看著爸爸媽媽工作,甚至需要在一旁幫忙,自然容易留下深刻的印象。但現代工作的分工種類太細了,就連要和大人解釋清楚都很困難,當然更難讓孩子理解。孩子連聽都聽不懂,又如何能記住。建議各位父母要讓孩子知道你在哪裡上班?清楚你的工作在做什麼?

想想看,如果孩子連爸爸媽媽那麼熟悉的臉蛋都記不得,肯定記不得別人的臉孔,難以感受別人的喜怒哀樂,當然會顯得比較「自我中心」,凡事不會為別人想,則導致人際互動技巧不成熟。

兒童繪畫是了解孩子的一扇窗,孩子會將他在意的部分畫得特別大、描繪得特別詳細,因此,爸媽不能不重視這樣的「小細節」,覺得孩子只是不想畫或畫不好而已,其實有可能是孩子根本沒注意別人的「臉」,只是一直在看手腳動作喔!

讓我們拿出畫筆和圖畫紙,再準備一面鏡子,帶著孩子一起畫一張自己與孩子的「自畫像」,多看看孩子,也讓孩子多看看你,熟悉爸爸媽媽的樣子喔!

作者介紹│廖笙光

防群聚感染,幼兒園改用牙線、漱口水潔牙?醫師:不建議

2020.05.04

by 徐英豪 (親子天下)

幼兒園小朋友吃完午飯後都會集體刷牙,有幼兒園擔心群聚會提高新冠肺炎傳播風險,宣布不刷牙,改用兒童牙線棒和漱口水。但牙醫師不建議,因為牙線只能清除牙縫,無法清除牙菌斑。

因應 COVID-19(新冠肺炎或武漢肺炎)疫情,許多幼兒園為避免群聚感染,取消刷牙,改用牙線潔牙。但是醫師提醒,牙線不能取代刷牙。台北醫學大學附設醫院牙科部兒童牙科專任主治醫師黃筱婷表示,食物進到口腔內,就會和口腔裡的細菌形成牙菌斑,牙線只能清潔牙縫處,漱口只能把菜渣沖掉。要對抗齒面的牙菌斑,只有靠刷牙才能徹底清除。

避免群聚,醫師建議在位置上刷牙或是輪流刷牙

台北榮民總醫院兒童及齒顎矯正牙科主任施文宇強調,徹底清潔牙齒需要準備三樣東西:牙刷、含氟牙膏1000 ppm(百萬分之一濃度)、牙線。漱口水也只是加強用,無法取代刷牙的功能,幼兒園或許有其考量,但要改變的不是刷牙,而是教小孩保持距離刷、分開刷、牙刷不要共用。

黃筱婷建議,小朋友一天至少要刷牙兩次,一次是睡前,另外早餐或午餐的飯後最好也要刷牙。雖然受到新冠肺炎疫情影響,幼兒園擔心群聚,但其實刷牙不見得一定要去水槽刷,如果小朋友吃飯的座位上,已經有加裝隔板,就可以在吃完午飯後,直接在座位上刷牙,多準備一個杯子裝吐出來的水就好。

如果真的得去水槽刷,也可以分批去、間隔開來、保持安全社交距離。不要讓孩子邊刷邊聊天,也不要互相分享牙膏。牙膏用量在3歲以下為米粒大小、3歲以上青豆大小即可,含氟量要1000 ppm以上才有預防蛀牙效果。

黃筱婷也提醒,氟化物一定要接觸牙齒才有用,所以一定要先刷牙,把黏在牙齒上的牙菌斑徹底刷掉後,讓氟化物在牙齒表面形成保護效果,之後再用牙線棒清潔牙縫,徹底清潔。

小學三年級前家長要協助孩子刷牙

幼兒園的孩子雖然在學校自己刷牙,但其實是刷不乾淨的,因此在小學三年級以前,都建議回家後,睡前由父母幫忙刷牙。黃筱婷強調,手指的靈活度要達到可以綁鞋帶的精細標準,才有辦法把牙刷乾淨,清潔時以兩顆牙齒為單位,來回至少刷15下,刷牙時間至少3分鐘。電動牙刷雖然可以代替手的移動、相對省力,但還是要放到牙齒的正確位置,才能發揮清潔效果,所以不管是一般牙刷或電動牙刷,家長都要協助孩子刷牙。

黃筱婷也進一步表示,沒蛀牙的孩子,只要定期塗氟即可,但蛀牙風險高的孩子,例如有夜奶習慣或吃飯吃很久的,就需要額外搭配氟錠。她建議,孩子可以在睡前固定時間,口含氟錠讓它慢慢融化;如果孩子會把氟錠當糖果咬碎,可以把氟錠溶於水中,讓孩子刷牙後喝下;或在孩子睡著後,把氟錠放到孩子舌下,讓口水慢慢融化才有效果。

吃飯超過30分鐘以上,蛀牙機率就多3倍,但有些孩子因為胃口小、食慾差,或是習慣把食物含在嘴巴裡,每餐都超過30分鐘,家長該怎麼辦?黃筱婷建議,食量小的孩子可以少量多餐,點心(含水果)的數量一天不超過2次,也請孩子盡量不要「含飯」,吃完東西3分鐘內刷牙是最好的。

五歲起,這3支疫苗很重要

給孩子最全面的保護,爸媽千萬要留意這些注意事項!

五歲起,孩子必須施打這3支疫苗:「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR 第二劑)」、「活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗」、「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗」。

馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧表示,由於麻疹是經由空氣傳染,洗手沒有用,口罩也擋不住,傳染力非常強,為了不讓孩子在校的傳染風險增加,五歲之後要記得按照兒童手冊時程,接種第二劑公費MMR麻疹疫苗,這一點非常重要。至於其他2支疫苗,日本腦炎、百日咳都是對孩子危險性很高的傳染病,其中日本腦炎可透過蚊子叮咬傳染,夏天防不勝防,借助疫苗預防是較保險的方法。

舒緩小兒咳嗽,試試比止咳糖漿好的蜂蜜

醫療專家指出,舒緩小兒咳嗽,蜂蜜比市售的兒童止咳糖漿更好,而且一湯匙就可見效。但請注意不要餵食一歲以下的嬰兒蜂蜜。

家有幼兒的爸爸媽媽們都知道,說小兒咳嗽會逼瘋爸媽是真的——因為小兒咳嗽往往在夜間更嚴重,疲倦的孩子因為咳嗽睡不著而哭鬧,爸爸媽媽也跟著沒得睡,而且小兒咳嗽往往可持續數週。

所以怎麼辦呢?多數父母大概都會去藥局買市售的兒童咳嗽糖漿。許多這類糖漿都標榜能夠舒緩咳嗽,幫助小兒入睡。

但是美國小兒科醫學會發言人、小兒科醫師珍妮佛·舒(Jennifer Shu)接受美國國家廣播電台採訪指出,市售的兒童咳嗽糖漿其實並不理想。她說:「咳嗽糖漿對兒童來說其實並不必要。」

天然ㄟ尚好 咳嗽糖漿有副作用

多數市售兒童咳嗽糖漿的成分其實是止咳劑(例如右美沙酚)或者抗組織胺(例如苯海拉明)。但研究顯示,這些藥物對幼兒的效果不如對成人好。而且,這些藥物可能引發副作用,包括使血壓上升、心跳加速、呼吸急促,讓孩子更不好睡。

所以當幼兒咳嗽時,我們應該給他們服用什麼來舒緩症狀?答案是蜂蜜。

美國全國兒童醫院感染專科醫師巴德·韋德曼(Bud Wiedermann)說:「蜂蜜舒緩咳嗽的效果,跟多數市售止咳糖漿一樣好。」

許多研究支持以蜂蜜取代市售咳嗽糖漿來舒緩小兒咳嗽。以色列一項隨機對照實驗,給家長蜂蜜,或偽裝成蜂蜜的沙棗糖漿來舒緩孩子咳嗽,結果拿到蜂蜜的家長都回報孩子的咳嗽症狀獲得舒緩,而拿到沙棗糖漿的家長都回報孩子的狀況沒有改善。另一項研究則顯示蜂蜜能有效舒緩幼兒咳嗽,而且沒有副作用。

為什麼蜂蜜可以舒緩咳嗽?「蜂蜜含有天然的抗菌成份,」舒醫師說:「它含有過氧化氫,這就是為什麼蜂蜜有助對抗感冒。而且它的質地很濃厚,可以在喉嚨上形成一層保護膜,使幼兒感覺舒適,不會因為喉嚨乾燥而使咳嗽加劇。」

乾洗手抗流感?日研究:肥皂效果好

很多人隨身攜帶標榜能抗菌的「乾洗手」,認為輕鬆一抹就有強大保護力,但一項日本研究最新發現,如果要殺死流感病毒,直接用自來水加肥皂洗手30秒,效果還比較好。

以酒精為主要成分的乾洗手,體積輕巧、攜帶方便,確實是很方便的產品,過去也有不少研究證實乾洗手的殺菌效果,但假使要對抗流感病毒,效率可能比不上傳統的清水和肥皂。

日本京都府立大學一項新研究發現,在水龍頭下以肥皂洗手30秒,就能殺死流感病毒,反而使用乾洗手,病毒在2分鐘後還繼續存活,受試者甚至得持續以乾洗手搓揉4分鐘,才能完全殺死病毒。

(過去針對乾洗手效果的實驗,常以乾燥樣本為主,但現實生活中,病毒多是透過潮濕的飛沫傳播。圖片來源:shutterstock)

為什麼和過去的研究結果相反?

這次的日本研究頗讓外界意外,因為過去已有多份研究證實,以酒精為主成分的乾洗手,抗菌效果確實非常不錯,有的研究更認為優於肥皂和清水。

雖然酒精的殺菌效果不錯,但只能在特定狀態下才可消滅部份病毒。且過去的研究許多都以實驗室樣本為主,這次日本研究團隊希望模擬病毒在實際生活傳播的狀態,因此從直接從流感病人的鼻涕、痰等黏液中取得病毒樣本,並找來10位受試者,將樣本塗在他們的指尖,所以樣本在受試者身上仍是潮濕狀態,和過去研究所使用的乾燥樣本大不相同。(推薦閱讀:乾洗手,殺不了腸病毒?)

(水龍頭下以肥皂洗手30秒,就能有效殺死流感病毒。圖片來源:shutterstock)

日本研究人員發現,厚厚的黏液覆蓋住病毒,讓乾洗手無法有效發揮作用,所以殺死病毒的速度,不如直接在水龍頭下洗手來得快。研究人員另外也做了對照實驗,發現樣本乾燥後再塗到受試者指尖,乾洗手就能在30秒內殺死流感病毒。(推薦閱讀:做對2件事,全家遠離病毒)

正確洗手抗流感病毒

雖然只要在黏液乾燥後使用,乾洗手的功效一樣強大,但這不太符合現實生活狀態,因為一般病毒的傳染途徑,就是經過來自口鼻的潮濕飛沫。而研究證實,在水龍頭下以肥皂洗手30秒,不論病毒是乾燥或潮濕,殺死病毒的效果都一樣好,所以與其依賴乾洗手,不如學習正確的洗手方式,可依循以下步驟:

(學習正確的洗手方式,對抗病毒的效果會比乾洗手來得好。圖片來源:shutterstock)

1.以自來水將雙手打濕,抹肥皂、搓揉起泡。

2.徹底清潔手掌、手背、手指、指尖、指甲縫等各部位。

3.再持續搓揉約20秒。

4.開水龍頭,洗淨泡沫,最後以乾毛巾擦乾水分或自然風乾。

乾洗手雖然方便,但不應完全取代傳統清潔方式,只要勤洗手,不需要額外花錢購買其他產品,肥皂和清水就是最佳抗病毒工具。

預防幼兒感冒撇步 多睡減糖、定期換牙刷入列

冬天是幼兒感冒的高峰期。你知道,糖分攝取量也和免疫力有關嗎?醫療專家指出,充足睡眠和減少糖分攝取,能最有效提高免疫力。

又冷又溼的冬天,是最容易感冒的季節。其實,提高幼兒免疫力有方法:小兒醫療專家指出,充足睡眠和減少糖分攝取,最能預防幼兒感冒。

因幼兒年齡而異的睡眠時間

想要預防感冒,首先請將家中幼兒糖分的攝取量,控制在一天一個甜食以下。太多糖分會讓免疫力下降——美國醫療網 WebMD 引用研究指出,喝完一杯含糖飲料後,免疫功能會持續下降數小時,這時候最容易受到病毒或細菌感染。另一方面,多吃新鮮蔬果則有助提高免疫力。

充足睡眠對於維持健康的免疫系統也很重要——睡眠時,免疫系統會釋出一種叫做細胞因子(cytokines)的蛋白質,幫助身體對抗感染性疾病,因此充足睡眠能夠讓身體啟動自我療癒功能,睡眠不足時則容易感冒。如果不確定家中的孩子需要多少睡眠,請參考以下數字:

● 1歲以下嬰兒,每天請睡足12至18小時。

● 1到3歲學步兒,每天需要12至14小時睡眠。

● 3到5歲學前兒,每天需要11至13小時睡眠。

● 5到10歲兒童,每天需要10至11小時睡眠。

幼兒健康過冬:假期好好玩、定期換牙刷

同時,美國小不點文教機構(La Petite Academy)提供幾個小撇步,可以幫助家中寶貝度過一個健康的冬天:

1. 鼓勵孩子利用寒假放輕鬆

忙碌的節慶也會讓敏感的孩子覺得有壓力。找出時間共享安靜的親子時光,一起看書、塗鴉、散步、玩玩具、甚至看電視,放慢生活的腳步都有助提高免疫力。

2. 提醒孩子正確洗手,打噴嚏時用手帕或紙巾掩住口鼻

3. 換新牙刷

牙刷每3到4個月就應該換新,不能等到刷毛磨損了才換。如果孩子生病了,也必須馬上換牙刷。

4. 注意保暖

嬰幼兒對寒冷的敏感度不如成人,所以好像不怕冷,但事實上嬰幼兒對寒冷的忍受度比成人更低,因此在寒冷的室外要穿著溫暖,並且不要在室外待太久。

5. 多喝水

因為天氣冷,孩子在冬天不容易感到口渴,但這並不表示他們不需要補充水分。就算是在冬天,幼兒一:天也要喝5杯水,才能保持免疫系統正常運作。

4月份衛教文章:好空氣多重要?小兒科阿包醫生教你守護全家健康

元月份衛教文章:小孩可以泡溫泉嗎?醫師提醒幼兒泡湯10件注意事項

12月份衛教文章:專注力差、生長遲緩,挑食缺「鋅」恐造成孩子身高矮小

11月份衛教文章:自閉症 7 個徵兆!了解自閉症原因、治療及教養方式

10月份衛教文章:小孩可用新冠肺炎家用快篩試劑嗎?醫師回答4個疑問

9月份衛教文章:

8月份衛教文章:幼兒園復課,要帶酒精去學校嗎?統整防疫5項必備物品、心態調適方案

4月份衛教文章:給爸媽的寶寶零食安心提案:活用半成品,3步驟輕鬆上菜

3月份衛教文章:小心幼兒作息「大人化」!師大調查:6成的3歲兒10點還不睡

元月份衛教文章:戒除這些口腔壞習慣,讓孩子牙齒更整齊

12月份衛教文章:黃瑽寧:抗生素使用時機&中耳炎大小事

11月份衛教文章:孩子無緣無故近視?降低度數有「撇步」!

10月份衛教文章:2020公費流感疫苗開打 最多家長的疑惑一次解答

9月份衛教文章:迎接防疫新生活,對抗「親脂性病毒」小兒科醫師黃瑽寧這樣說

7月份衛教文章:戴口罩好悶熱!皮膚炎、眼疾患者增加,預防這樣做

6月份衛教文章:光光老師:親子多多面對面,有助人際力養成/?c=9

5月份衛教文章:防群聚感染,幼兒園改用牙線、漱口水潔牙?醫師:不建議/?c=10

4月份衛教文章:五歲起,這3支疫苗很重要

3月份衛教文章:舒緩小兒咳嗽,試試比止咳糖漿好的蜂蜜