2020-11-12 00:00 (更新:2020-11-13 14:07)

by 暢銷親職作家 - 羅寶鴻

小孩在成長過程中慢慢學習建立習慣,有些家長會以「表現良好就給予獎賞(貼紙、餅乾、玩具、看電視...等)的方式」增強孩子的學習動機,但是有些父母發現,時間久了這些方法的成效愈是降低,幫助孩子養成好習慣該用什麼方法才正確呢?

Shutterstock

在日常生活上,成人必須讓孩子孩子瞭解:「不是每件事都要孩子『喜歡』才做的;有些事情就算孩子『不喜歡』也需要做,」例如:玩玩具之後要收拾、時間到了要睡覺、每天都要洗澡...等,這正代表著「自由不能沒有紀律」。

我一向不支持給孩子貼紙、蓋印章這種「代幣制度」,因為孩子很容易就會看清楚這方法背後的邏輯,然後反過來用在大人身上。所以,在此給家長一些建議與做法。

孩子該做的「本分」不該給予「獎勵」

孩子有很多在家裡要做的事情,其實是他的「本分」,因為他是家裡的成員之一。我們應該要把這些責任歸還給孩子,他才會瞭解在團體中每個人都有自己的權利與義務。

所以,孩子做「本分」內該做的事情,大人是不需要一直給予「獎勵」的,但我們可以在他做完後給予誠懇、具體、與即時的「鼓勵」,肯定他付出的用心、感謝他所花的時間,讓他從小瞭解自己是家裡一分子,瞭解一個人在團體裡面有所得到的同時,也要有所付出與貢獻。這不是遠比為了誘使孩子表現好而給予獎賞好嗎?

孩子在0-6歲的發展階段,有著探索環境、與適應環境的強烈內在需求,此時正是讓孩子學習「照顧環境」,並藉由讓幫忙家裡各種事務來融入環境、讓孩子對所屬環境與文化產生歸屬感的黃金時期。孩子在這年紀從事個整日常生活上的活動與練習,是快樂的、滿足的。他並不需要獎勵,因為對他而言回應到內在的發展需求,就是給他最大的獎勵。

另一方面,東方學者張孝儒在其的著述『幼儀雜箴』曾說:「得乎道而喜,其喜曷已;得乎欲而喜,悲可立俟。」

意思是:如果讓孩子做到自己該做的事(讓他從事融入環境的工作),他內心就會感到很踏實,其歡喜是內在的、持久的;但如果是透過滿足慾望而得到的歡喜,是短暫的、而且會有副作用的。由此可知,用獎賞的方式來激勵孩子的表現,並不是上好的手段。

與其「因為孩子表現好而送他禮物」,不如「因為愛孩子而送他禮物」。父母要給予孩子的是「無條件的愛」,注意不要落入「表現好所以送禮物」的誤區,反而把父母對孩子的愛矮化。

所以,蒙特梭利的教育提倡:從小就要培養孩子在日常生活裡學習「照顧自己」、「照顧環境」的能力,他的內心才會得到深層的滿足。這種「能把自己照顧好,有能力照顧環境與別人」的喜悅、價值感與成就感,是再多錢也買不來的。

看更多>> 羅寶鴻:教育的首要任務,是幫助孩子發展獨立。

讓孩子經驗選擇後的結果

不用獎勵,不交換條件的話,該怎麼培養孩子照顧自己、照顧環境?

我們應該讓孩子從小就透過生活瞭解,不是每件事只要他想做就可以做,不想做就可以不做。有些事情,我們是有責任去要求孩子的。該盡的義務,不應透過獎勵或交換條件來誘發,但應該透過環境中的「紀律」、以及他選擇後的結果,來讓他瞭解。孩子必須在生活上逐漸瞭解這點,在人格上、社會化發展上才會往正確的方向邁進。

當孩子沒有做該做的事情時,建議父母可以使用「兩個選擇」,來讓孩子「經驗選擇不做的後果」。

看更多>> 羅寶鴻:拒絕恐嚇式教養,4步驟+2選擇淡定面對盧小孩

例如:「如果你把玩具收拾好,媽媽等一下就可以跟你講故事了;但如果你還是不收玩具,那等一下的故事書時間,我們就要用來收拾玩具囉。」

我們可以讓他知道收玩具與不收玩具的後果,並讓他選擇。再透過讓他經驗選擇後的結果,來學習如何在下次做出更好的選擇。

同時,我們在給予孩子規範時,可以練習把「負向的語言」改為比較「正向的語言」如:

「孩子!你再不收玩具,我等一下就不講故事給你聽喔!」(威脅句)

改為:「孩子,你快點把玩具收拾好,等一下就可以講故事囉!」(鼓勵句)

「怎麼還不收玩具呢?等一下取消故事書時間了!」(質問句、責備句)

改為:「孩子啊?怎麼還不收玩具呢?是不是有什麼事了?」(詢問句、關懷句)

在孩子收拾好後,也不要忘記跟孩子說:

「媽媽看到你把玩具收拾得好整齊喔,謝謝你這麼地努力,媽媽覺得你越來越負責任了!」(肯定句、鼓勵句)

透過「正向語言」與「兩個選擇」來養成孩子規範,孩子也會因此對自己的「本分」有著更正向的認知。

延伸閱讀

黃瑽寧醫師專欄 】孩子偏食、挑食怎麼辦?

2020-11-16 17:58 (更新:2020-11-19 11:17)

by 小兒感染科 - 黃瑽寧

根據統計,有大約百分之五十的學齡前家長,認為他們的孩子有偏挑食的問題,也因此研究團隊執行了一項名為「把你的湯喝完」的研究,藉此觀察權威式的教養說話方式,是否有助於孩子進食。

Shutterstock

根據統計,有大約百分之五十的學齡前家長,認為他們的孩子有偏挑食的問題;沒想到「不肯吃東西」這件事,竟然成為二十一世紀家長最大的困擾之一。

有一群四歲的小朋友,被老師陷害參與了一項研究;研究的名稱很有趣,叫做「把你的湯喝完」!

這些小朋友要配合的事情非常簡單,就是每隔幾天,大家要聚集在一起吃飯,重點是每一餐飯,都會擺上一道湯做為前菜。在喝這碗湯的時候,有兩種不同的情況會發生:第一種情況就是自由的喝,想喝多少就喝多少,沒有人強迫;第二種情況則有點壓力,因為會有一位板著晚娘臉孔的校長,做在台上冷冷的說:「小朋友,把你的湯喝完。」而且每分鐘講一次。

經過十一週的測試結束之後,有兩個很有趣的結果產生。首先大家想知道的是,當孩子喝湯的時候,校長在旁邊碎碎念到底有沒有效,能不能讓孩子多喝一些湯呢?毫無意外,答案是「yes」。基本上,小朋友還是害怕權威的,所以在校長的淫威之下,他們多半會多喝兩口湯,平均起來喝的量的確比較多一些。且慢!這並不是叫各位回去逼迫孩子吃飯喝湯,還有進一步的分析呢。

雖然校長撂狠話感覺有些效果,但如果把孩子分為「平常在家吃飯就很有壓力」,以及「在家輕鬆吃飯沒壓力」兩組人馬比較,有趣的結果就浮現出來了。那些在校長的吆喝之下會乖乖喝湯的,幾乎都是平常在家吃飯沒壓力的小孩,突然有人叫他們把湯喝完,基於害怕的理由才就範的。反之,那些平常在家就被逼吃飯的小孩,早已身經百戰,沒在怕的,管你天王老子來也一樣,不吃最大,根本沒增加多少喝湯的量。

這證明了第一個結論:逼小朋友吃東西,短期內基於害怕會有效果,但一旦長期使用老招,效果就疲乏,沒有用了。

第二個有趣的結果,研究者在現場收音,蒐集孩子對這些湯的「評價」如何,是稱讚還是抱怨。結果在有校長壓力的狀態下,將近七成的孩子會一邊喝一邊吐槽:「這湯好難喝!好噁心!我不喜歡」;只有一成的孩子會說「好喝!我喜歡」。但在沒有壓力的狀態下,只有不到四成的孩子,抱怨他們不喜歡喝湯。因此第二個結論是:逼迫孩子吃東西,反而會增加他們討厭食物的機率。

除此之外,問卷統計的結果也發現,平常在媽媽言語壓力下吃東西的孩子,體型會比沒有壓力下進食的孩子來的瘦小。總結來說,以言語威嚇孩子吃完碗盤上的東西,或者拿著湯匙逼迫孩子張嘴吃食物時,最後得到的結果會是:孩子反而吃更少的食物,對食物產生討厭,以及體型更加瘦小。

要讓孩子忘記吃飯的痛苦,重拾吃飯的快樂,有幾個招數提供爸爸媽媽使用:

1.一天安排五~六餐,降低父母與孩子的壓力。每一餐孩子要吃,不要吃,吃多,吃少,完全讓他決定。通常我會建議三餐和大家一起坐上餐桌,訓練規矩,而另外的二~三次點心時間,則不用坐上餐桌,食物以餵食簡單,儲存方便為原則。基本上食物讓孩子自己吃,盡量不要主動餵食。

2.餐桌上使用大大的餐盤,然後放很少很少的食物,減輕孩子的視覺壓力。如果只放一小口食物,孩子吃完還想吃,家長切勿見獵心喜,馬上堆一座山給他,反而十足倒了胃口。此時更要耐著性子,做出「心不甘情不願」的表情,看似「忍痛割愛」分配給孩子一點點食物,讓他來要求你第三口,第四口。這才是最高境界。

3.訓練孩子的飢餓感,餐桌上二十分鐘後,若孩子沒胃口,就「面帶微笑」,溫柔地把食物收起來,千萬不要「見笑登生氣」,邊收拾邊說風涼話。

4.熟悉五大類食物的變化:投其所好,有吃就好,不要執著於某樣孩子不愛的食材。

5.每天喝奶的次數降為一次以下。絕對不吃零食飲料。

6.吃飯氣氛要愉快。有些孩子因為過去被逼食的痛苦回憶,已經把餐桌視為「監獄」,坐上去就扭屁股。其實家長可以發揮一些創意,改變吃飯的地點,比如說公園,陽台,客廳,臥室,甚至廁所門口。只要孩子覺得有趣,就當做在家裡野餐,又有何妨?

也許我們忘記了一個事實,孩子只是天父暫時託我們照顧的,真正的供應者與餵養者,還是在上帝的手裡。孩子今天已經很幸福,生在一個不愁挨餓的家庭裡,又何必再苦苦相逼,硬要他喝完那一碗湯呢?聖經有一句話說:「你們看天空的飛鳥:牠們不種不收,也不存糧在倉裏,你們的天父尚且飼養牠們!」(馬太6:26 )

對於煩惱偏挑食孩子的家長,我只有簡單兩句話鼓勵:「放手之後,海闊天空。」

孩子吃飯慢、含飯大哭!羅寶鴻:「1不7要」原則,打造用餐好氣氛

2020.11.03

by 暢銷親職作家 - 羅寶鴻

孩子吃飯吃很久,總是有一口沒一口的吃,感覺不是吃不完,只是不想吃。吃飯過程,一直想要找別的事情來做,不是離開椅子來跟大人討抱抱,就是走來走去東摸摸西摸摸,但就是不想吃下一口,導致家長越來越沒有耐性。吃飯遇到的狀況開始讓家長越來越有壓力,有什麼比較好的方法可以改善?蒙特梭利教師羅寶鴻,將在本篇文章對家長的提問進行完整解說。

在幼童飲食方面,許多家長傷透腦筋。

你是否也有過相似困擾:孩子吃飯過程總是慢吞吞不專心,反而時常轉移注意力去做其他事情,就是不吃飯!就算試過約定時間法,孩子對於吃飯約定時間仍非常抗拒,每次聽到要計時了就開始生氣或哭。時間到了,要把食物收走,孩子更會強力抵抗,親子雙方都備感壓力。

其實「吃飯的問題」是很多孩子在6歲以前都有的,更是親子教養問題榜上排第一名、最多人感到困擾的難題。對於3歲的孩子,表現更是直接。他們不會「掩飾」,當他不想吃的時候您若硬要他吃,其實對彼此都會很辛苦。

但通常到了小學以後,這問題就會顯著改善。對於吃飯,我一直以來的建議是:吃飯是生理議題,孩子不想吃的時候就不要強迫孩子吃。

若「強迫餵食」,孩子在壓力下會產生以下「四種常見負面情況」

狀況一:孩子抗拒約定吃飯時間、聽到要計時就開始生氣或哭

強制要求孩子要在限定時間內吃完食物,會讓孩子覺得,一到吃飯時間就會跟爸爸媽媽關係不好,會因為被要求、被控制,而感到自己是不好的、沒價值(沒有歸屬感和價值感)。

狀況二:若把食物收走,孩子會強力抵抗

大人在收走孩子食物時,可以檢視自己是否「和顏悅色」(但通常都不會),所以在當下被剝奪吃飯時,會感到自己「失敗了」、「不是好孩子」,孩子不喜歡這種感受,就會出現「強力抵抗」的情況。

狀況三:知道沒吃完飯就不能吃點心,開始生氣難過哭泣

吃不完就不能吃水果、點心,這是大人普遍會用來處罰孩子沒吃完飯的行為,孩子不但會難過,而且會覺得「因為我沒做到大人喜歡的,所以大人也不給我做我喜歡的」,但這樣到底對孩子會有好的影響、還是不好的影響呢?他下次會因此把不想吃的飯吃完嗎?這是大人需要觀察的,若無效,持續用這種方式可能會增長孩子吃飯時的負面情緒。

狀況四:孩子不吃飯,總是會離開座位跟大人討抱、走來走去東摸西摸、找其他東西來分散注意力,就是不想吃下一口

因為不想吃飯,但內心希望爸爸媽媽不要生氣、是關愛他的,所以就會在吃飯時間常跟大人討抱,並藉由東摸摸西摸摸、拿這個拿那個,來「打岔」與紓緩不想吃飯而感受到的壓力。

這些都是孩子吃飯時感到壓力下會產生的普遍不當行為。長期下來,更會削弱孩子內心的歸屬感與價值感,逐漸讓他在其他日常生活事上出現尋求過度關注、權力鬥爭,甚至報復、自暴自棄等行為。因為每天孩子都要吃飯,而且一天起碼有三餐,所以這件事情也會對孩子影響比較深遠。

大人可以改善的方向

1.讓孩子參與一起製備食物

這是蒙特梭利環境常做的事,因為這樣能讓孩子身體力行參與製作食物,增加孩子對各種食物的感官認知,讓孩子對食物更有興趣,對進食的接納度也相對提高。

2.給予孩子有規範的自由

等到孩子再大一點(四歲左右),可以開始讓孩子在有規範的前提下,以「自助餐」的方式,自行決定自己要吃多少。讓孩子學習自己盛飯盛菜,決定自己要的量(自由),但每一樣菜都要夾(紀律)。

當成人把「自主權」歸還給孩子,往往孩子就會慢慢學習如何為自己「負責任」,這是蒙特梭利環境的做法,在比較民主自由的教育環境下,孩子對吃飯比較不抗拒,漸漸吃飯時心情也會比較輕鬆。

3.不要無限延伸吃飯時間

3到6歲孩子吃飯時間維持在半小時到40分鐘左右就夠了,大人不要因為期待孩子吃光,就一直把時間延長(有些大人甚至把吃飯時間延長到快2小時),這樣耗對孩子大人都是很負面的經驗。

ps:若是孩子自己盛的,我們可以要求孩子必須吃完,為自己的行為負責任。但如果是由大人盛飯的,時間到了,孩子還沒吃完,可以詢問他想不想繼續吃,不想吃就邀請他離開,但不要用兇的、威脅的、恐嚇的。不然,他會說要繼續吃,但結果還是耗在那沒動作,讓您更生氣。

4.對於較小的孩子,大人注意不要一直「強迫餵食」,或追著孩子跑邊走邊餵

若孩子吃很少,您希望孩子多吃一點,您可以給他建議,但還是由他自己做最後決定。同時,注意您的建議是否帶著「強迫」他必須吃完意味。

若他還是不吃,可以有兩種做法:

a. 讓他經驗自然結果,下一餐才能吃。

b. 基於成人的不安,讓他吃其他東西。

但不建議:

c. 「對不起,你如果沒吃完飯,就不可以離開桌子~」

對於比較大的孩子,不要威脅孩子如「不吃完就不准離開」、「沒吃完就不能玩玩具」等方式。我見過有些孩子為了對強迫餵食的大人消極反抗,結果還養成「含飯」的壞習慣。

5.盡量讓孩子自己嘗試

用餐時,若孩子想吃,一開始盡量讓孩子自己動手吃(不要怕弄髒),從小培養他照顧自己的獨立。若他一開始就根本不想吃,如何引導也無效,對一個3歲孩子來講,可能就是他不餓、不喜歡某些菜色、或有其他身心理因素。

6.在吃飯時給予孩子正向語言,會遠比使用負向語言好

當你覺得孩子吃得慢、只吃了一半時,其實換一個角度來看,孩子已經很努力,吃了一半了!

嘗試多使用正向語言如:

肯定句:「媽媽看到你已經吃很多了耶!」

鼓勵句:「我感覺你已經很努力了,加油喔!」

鼓勵句:「再努力一下,等一下就有點心囉!」

避免負向語言:

質問句:「你怎麼每次都慢吞吞呢?」

質問句:「吃這麼久才吃一點點,你到底怎麼了?」

威脅句:「你再不吃完我把飯收起來,你等一下就沒有點心!」

其實,吃飯是生理本能,孩子想吃就會吃、不想吃就不會吃;吃飯的不好習慣,很多時候都是大人強迫而來的。

7.吃飯要在愉快的氣氛下進行,孩子才不會有壓力

怎麼讓孩子用餐時間愉快沒壓力,是讓孩子吃得好、吸收好的最重要關鍵;「體重、身高、胖瘦、成長曲線」固然重要,但若我們使用正向的方法來幫助孩子,相信會比負向方式更有效果。

很多時候家長會規定孩子一定要吃完,但其實這樣只會在用餐時間製造更多的不愉快,以及產生更多對立,吃飯應該是一件自然、快樂的事情。孩子若生活有規律,若吃飯有自主權(如上述方式),很多問題可以減少。

怕的就是成人不斷地控制,最後讓孩子失去吃飯的自主性、失去進食的欲望。

我的建議大致是如此,希望對各位家長有幫助。

延伸閱讀

小劉醫師:親子時間玩桌遊,當孩子輸了卻哭了...

2020.09.29

by 外科醫生 - 劉宗瑀 (親子天下)

小劉醫師和兩個女兒玩桌遊時,在結算成績的時候,最輸的妹妹傷心嚎啕大哭!本來是飯後想要輕鬆一下的家庭時間,結果吵鬧成人間煉獄...

首先是第一次跟小孩在家裡玩桌遊,光是搞懂規則並教懂小孩們就費了一番力氣,結果真正的重頭戲來了!在結算成績的時候,最輸的妹妹傷心嚎啕大哭!!!哭的那是肝腸寸斷、撕心裂肺唷!然後阿包姊姊身為一個姊姊,很盡責的在旁邊搧風點火:「阿哈哈~妹妹最輸~~阿哈哈」

本來是飯後想要輕鬆一下的家庭時間,結果吵鬧成人間煉獄,我滿肚子火又要安撫小的、制止大的,搞到最後我整個內心大爆炸超想翻桌!

超想大怒吼:「媽的~崩潰個屁」(/‵Д′)/~ ╧╧

深

呼

吸

我~長~大~了!(告訴自己)

我當時收拾了桌上殘局、分派小孩們各自去做家事冷靜冷靜,邊發文發洩一下...

結果各家媽媽們紛紛表示各種同情與理解,原來這種面對輸贏的反應,就是小小孩們成長的必經過程啊!越是對大人的評價在意、好勝心強的小孩,越是會有這種「輸不起」的反應,其實真實背後是這小孩非常的「想贏」!

結果各家媽媽們紛紛表示各種同情與理解,原來這種面對輸贏的反應,就是小小孩們成長的必經過程啊!越是對大人的評價在意、好勝心強的小孩,越是會有這種「輸不起」的反應,其實真實背後是這小孩非常的「想贏」!

甚至還看到了超多很棒的建議:

1.家裡辦了幾次「輸的慶祝會」,喊「輸了沒關係,可以再玩一次」!(由網友Susan Liu提供)

2.讓她哭

3.同理心練習: (由網友Main Jin Wang提供)

-同理她「知道你很想贏」

-再告訴她「輸了很傷心,我懂,你可以傷心,不過傷心也要有期限喔!」

-讓他自己數個時間,時間到就擦乾眼淚, move on~

-自己要做好準備,心平氣和,告訴自己不會一次就成功!

-額外加強:玩更多的桌遊,以行動告訴他人生就是這樣,不要擔心他會崩潰,心靈的強度也是需要練習的。

只要讓他知道:

1. 可以表達情緒(失望、傷心)

2. 你會陪他(無論是失望、傷心或是練習安慰自己、控制自己的情緒)孩子其實會好的很快!

其實,當年的我們哪個不是面對到這些不如己意的事情後,邊哭邊鬧長大的呢?

回想起當年長輩對我們的動作,真的較多時候是「制止」居多,然而內心那個小小孩身影依舊躲著哭泣,一直到自己成為爸媽後,同樣情景觸發,那個小小身影的能量馬上就又爆發出來了...

這就是為何,教養需要不斷爬梳跟上一輩的關係,因為就像是鳥類的印痕作用般,那實在太深刻了!

讀出長遠的語文力,把握親子共讀3技巧

2018.07.02 (更新 2018.08.06)

by 邱紹雯 (親子天下)

經常帶著孩子閱讀,從第一頁講到最後一頁,孩子自然就會認得書上的文字嗎?答案不是的,關鍵在於指讀。照片:曾千倚攝

不管會不會注音,學前一定要開始培養親子共讀的習慣,因為透過指讀的引導,孩子一樣可以認字。而研究也顯示,家庭閱讀活動才是長遠影響孩子國語學業成就的關鍵。

儘管學前要不要讓小孩學注音,學界目前沒有定論,但專家學者們一致的看法是:不管會不會注音,學前一定要開始培養親子共讀的習慣。研究也顯示,家庭閱讀活動才是長遠影響孩子國語學業成就的關鍵。

長期投入閱讀研究的師大人類發展與家庭學系教授張鑑如表示,在親子共讀的過程中,能帶著孩子指讀繪本,把看到的字唸出來,家長等於取代了注音符號的角色,協助把看到的字形與字音、字義連結在一起,進入認字;而當孩子有足夠的文字經驗,會累積一定的字彙量,上小學再系統化的學習注音符號就不用太緊張。

6歲以前的幼兒雖然還沒有接受過正式的讀寫練習,但在日常生活中,其實已經有許多接觸文字書寫的機會,如果有大人適當的引導,提供孩子豐富的文字閱讀經驗,有助於日後的讀寫能力發展,這也是近年來受到幼兒教育研究關注的讀寫萌發概念。而在讀寫萌發階段,能使幼兒在輕鬆情境下獲得文字相關知識,最好的方式就是親子共讀。

是否經常帶著孩子閱讀,從書本的第一頁講到最後一頁,就可以讓孩子自然學會書上的文字?答案:不是的。

帶讀時,除了讀圖,也要讀字

近期,許多研究發現,在親子共讀時,多數成人所引導的討論都集中在圖畫、預測情節或與孩子生活相關的連結,很少將注意力集中在印刷文字的討論。透過錄影或以眼動儀追蹤幼兒在共讀時的注視焦點,視線多半看著圖畫,被動的「聽」故事、回答問題,不會去注意到文字,也非真正的參與「閱讀」。

因此,張鑑如也認為,其實一般的親子共讀只提升幼兒的口語能力,若要藉由共讀來增加幼兒的文字知識,必須採用文字指引的共讀帶領對策,引導孩子注意書上的文字、發音,並加入對文字的討論,才會對讀寫能力的發展有幫助。

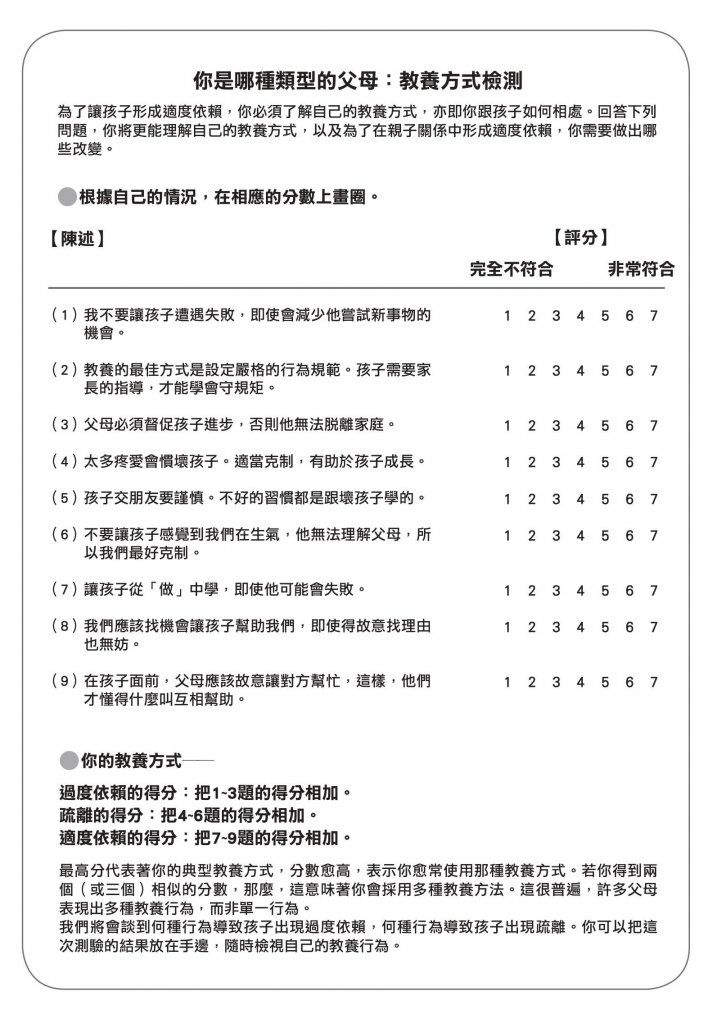

建立你與孩子間最信任的距離:成為「適度依賴」的父母

2019.08.26 (更新 2019.09.15)

by 羅勃‧伯恩斯坦、瑪麗‧朗古蘭 (寶瓶文化《適度依賴:懂得示弱,學會從信任出發的勇敢》)

你的孩子是過度依賴的媽寶、還是一見到父母就跑?《適度依賴》一書指出,父母與孩子之間,應建立健康的依賴關係,引導孩子既能獨立自主,也能在遇到困難時勇於求助、適度依賴。

你的教養方式,決定孩子與你的距離

適度依賴的教養目標,不只是為了讓孩子不過度依賴或疏離,還要讓他們掌握適度依賴的技巧,這樣他才能和別人相處,一方面給予他人協助,另一方面得到他人的幫助。

為了讓孩子適度地依賴他人,父母需要掌握教養方面的知識、發現孩子的特點以及了解自己。

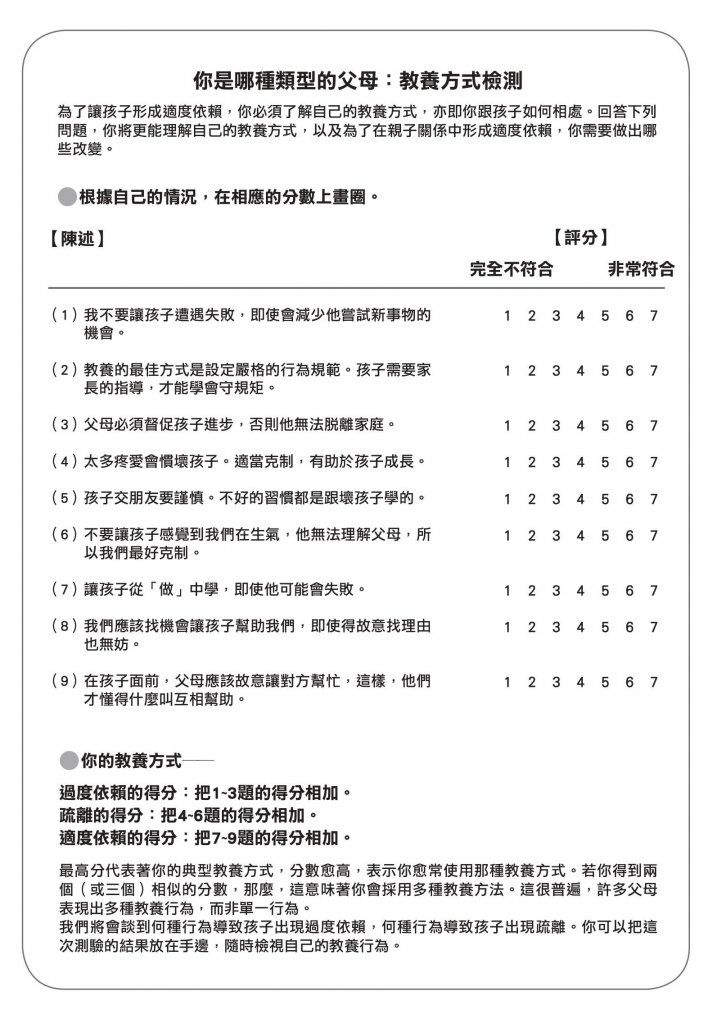

首先,請你花幾分鐘完成「教養方式檢測」,接著,我們要來檢視不適當的教養行為,這些行為可能使孩子出現消極的過度依賴和障礙性疏離。若測驗結果顯示你有不當的教養行為,我們將幫助你做出改變。

教養方式檢測。寶瓶文化提供

導致孩子過度依賴的教養行為

● 過度保護

雖然是為了讓孩子免受失敗或傷害,但是,這會暗示子女:你很脆弱,我們很強大;若你不想受傷,就讓我們為你做主吧。小孩因而習慣向父母求助,長大後,就會依賴老師、朋友或戀人。

● 權威主義

權威型父母要求嚴格,讓孩子必須聽他們的話,傳達給孩子的信息是:若你不想出差錯,就要照我們說的做。孩子因而無法自主,只能過度地依賴他人。

● 過早地獨自面對壓力

讓子女過早地獨自承擔壓力,一旦無法克服困難,孩子就會嚴重受挫,以失敗告終。因此,孩子感到尷尬、羞愧,漸漸地,開始懷疑自己的能力,最終會過度地依賴他人。

導致孩子漸行漸遠的教養行為

● 情感否認

指父母表現出疏離、退縮的態度。這類父母也會有一些親密的舉動,比如對孩子說「我愛你」、晚安吻,但是,他們與孩子並沒有真正的情感維繫,他們並不是發自內心地關愛小孩,於是,孩子認為自己不配擁有父母的疼愛。

● 隱性敵意

一些父母會不經意地流露出敵意,比如擺出拒絕的態度,或者將孩子與其他小孩做比較,打擊孩子的自尊(例如:「你哥哥從來沒考得像你這麼差。」),暗示孩子:你不值得父母的關注,不配得到父母的愛,造成孩子也斷絕了與其他人往來,而躲入自己的世界裡。

● 孤立

這類型父母傳達給孩子的是「他人不可信」,最好不要和別人有來往,顧好自己就好。於是孩子學會獨來獨往,這正是典型的疏離特徵。

神老師:我們給孩子什麼樣的環境,孩子就長成什麼樣子

2020.04.22 (更新 2020.05.15)

by 沈雅琪(神老師) (親子天下出版《就算內心愧疚千百回,我依然是個母親》)

兩個兒子一個從小二一個從小一開始打球,聽太多人告訴我們,他們身材條件好、體能好,一定能靠打球有一番成績,在國小畢業的那年哥哥那一隊得了全國冠軍,讓我對於他打球的前景非常期待。

直到在國中遇上一個打罵的教練,不受他的喜歡,孩子坐冷板凳坐了一整年,好不容易熬過讓他自信幾乎要崩裂的國中階段,他考上了高中的體育班,遇到史上最好的教練,卻也遇到了史上最爛的老師,每天進教室就是辱罵孩子、替孩子取綽號、去比賽還被記曠課警告。

到學校去找老師時,我對著爛老師吼:「你可以教育我的孩子,但是你不能羞辱他!」

一個走鐘的老師帶出一個走鐘的環境,兒子受到排擠和霸凌,國中第二名畢業,在高一上學期卻沒有一科及格,受不了自己無法學習、受不了同學的冷漠排擠、受不了自己失控的生活和情緒,他自己決定從高一結束時休學。

當時我好擔憂,擔心他練球練了10年,這十年來生活只有羽球,普通班上過的很多課,他都沒上過,長到180幾公分,不會打籃球、不會打排球、躲避球,不會畫畫、吹笛子,國中會考時作文一個字也沒寫,體育班幾乎沒有任何作業,考試都有講義題庫,上課都在睡覺....叫我去哪裡找個學校讓他讀?

雖然擔心又焦慮,讓我以淚洗面,但是我尊重孩子的感受和決定,陪著他一起思考離開體育班以後該面對的未來。

高中的轉學不像國中小遷個學籍就好,而是需要轉學考,像他這樣的狀態根本沒辦法考試,只好轉到私立高職去,等待新學校入學,他在家裡繭居3個月,連窗簾都不願意拉開,日夜顛倒,房門都不願意踏出去。

那3個月的狂暴,真是讓我傷透了心,只能陪著他養傷,身上的傷很快就能痊癒,但是心裡的傷恐怕就像他割碎的國中畢業紀念冊一樣,就算黏回去了,也是傷痕累累。我只能陪著他,照顧他的生活起居、陪他聊聊天,鼓勵他從爛地方離開,我們一起重新開始。

還好到了新學校,導師上課幽默,很關心孩子,他還常常到辦公室去跟導師借課外書來看、跟導師聊天。導師給了很多的鼓勵,讓他把在課業上的自信一點一滴地找回來,求學階段的老師影響力很大,被看見、被肯定,給孩子鼓勵和方法,他們真的可以發揮放棄已久的潛能。

我們給孩子什麼樣的環境、什麼樣的同學、什麼樣的老師,孩子就長那個樣子。最重要的是我們在孩子受傷時,有沒有勇氣帶著孩子離開?有沒有勇氣帶著他去面對問題。

三個孩子教我當一個勇敢的媽媽,遇過直接剝奪孩子受教權的老師、遇到大家眼中的名教練卻每天用三字經和體罰對待孩子、遇到學校安排給體育班每天進教室怒吼糟蹋孩子的導師....但是我遇到更多的是願意接納、尊重、幫助孩子的好老師,我學會了遇到不適合的老師和環境,就是要陪著孩子去面對、去改變,總有一個地方一個老師適合自己的孩子。

「當孩子墜入地下層、經歷不幸事件時,母親一定要成為孩子的第一位貴人,用全身去接住他們,如此孩子才會重拾力量,走向世界,繼續遇見生命中的第二位、第三位貴人。」

「我們陪著孩子把危機變成轉機,不是只有一味的告訴孩子沒有關係、無所謂,而是從看待問題的觀點下手,徹底改變。」

讓孩子知道就算失敗,人生也不會毀了,每一次失敗,都是人生最寶貴的經驗。就算又走錯了,人生一定還有很多個分岔點可以選擇,我們不是一直做著沒有對照組的決定嗎?

孩子做的決定得要自己承擔,每一個選擇會造就他以後的生活,就算錯了,也是一種經驗和學習。在他們的生命裡,我只想信任孩子的感受、支持、尊重,陪伴他們走一段辛苦的路,給他們滿滿的愛。

「看著他跌倒,心疼他痛苦,我們陪著孩子走過人生低谷。」

口罩下,兒童需要學習的臉部辨識與社交情緒

2020.05.05

受到病毒影響,走到哪都是帶著口罩的人們,多了一層口罩,有時連大人都比較難取解讀他人當下情感,更別說是正在發展中的兒童,專業醫師指出,長期下來其實會影響孩子的社交及情緒辨識發展,當戴口罩成為日常,如何培養孩子對臉部情緒解讀力?可以參考這篇文章。

近日在新冠病毒疫情的影響之下,不論走到哪裡,總是看到戴著口罩的人們,不論是布質口罩、醫療口罩,素面的、有花色的,薄薄的一層口罩確實阻絕了疾病的傳染,但也讓人與人之間的互動、情緒的傳達,多了許多距離,失去了溫度。對成人尚且如此,對兒童來說,要隔著口罩,去解讀他人的情感、表情就又更加困難了。除了當下的情境解讀困難以外,如果兒童長期在這樣的情況之下生活,更會妨礙他們的社交技巧及情緒辨識的發展。

根據學者研究,臉部辨識的技巧,從嬰幼兒時期便開始發展,然而這需要很長時間的練習,即便到12歲的學童(國小高年級),此技巧都尚未完全成熟。您是否注意過:成年人很容易可以辨識出熟人的幼年照片、對方戴著口罩或穿著萬聖節的裝扮,我們依然可以容易的區分出對方是誰;然而,對幼兒來說,即便是爸爸媽媽戴上了口罩,都有可能把他們嚇得哇哇大哭。

兒童時期在辨識臉部時,是去辨認各部位的單獨特徵,例如:眼睛的大小、鼻子的形狀、嘴唇的厚度等等,越小的孩子辨識、記憶的部分越少,所以當大人一戴上口罩,將五官的大部分都遮了起來,他們馬上就沒有辦法辨識眼前的大人根本是朝夕相處的父母、天天見面的老師。成年人在辨識臉部時,則是用了更高階的抽象整合型技巧,我們可以記得五官排列之間的關係,例如口鼻之間的距離、眼型及雙眼間的間距,也就是一般說的「讀出一個人眉宇之間的氣質」,因此,即便對方戴著口罩,我們仍可以從幾公尺之外辨識出對方是鄰居、同事、孩子的老師。

如何培養孩子辨識情緒的能力?

臉部除了讓我們可以辨識對方身份之外,臉上的表情更是傳遞情感、增加話語強度的工具。學習去解讀語字之外,發言者臉部上所傳達的『弦外之音』,是人類在社會化過程中很重要的一環,如果在成長階段因為大家都戴著口罩說話,讓孩童失去了學習這些語言情緒的機會,勢必會影響日後社會化的成熟度,也影響了同理心的發展。

我們當然期待疫情能早日退去,讓大家的生活回到正常;但我們也不禁擔心,如果疫情會拖得更久,或戴口罩成為我們群眾生活的常規,抑或是在不久的未來又有什麼傳染性疾病來到,我們該如何協助孩子面對這樣的問題呢?

建議家長不妨從以下幾點開始思考:

1. 口罩「遊戲化」、「客製化」:不妨在家跟幼童練習用口罩玩「躲躲貓」(Peek-a-boo)的遊戲:在大人要戴上口罩時,用口罩遮住臉,再取下口罩把臉露出來,就像我們平常用手掩面逗弄孩子一樣,讓孩子養成熟悉「口罩」的存在。2-3歲起的孩子,開始與他們一同設計自己的、家人的口罩,利用指甲貼、紋身貼紙加工在口罩上面,可以把口罩弄得獨一無二,讓孩子感到戴上自己的口罩是一件很特別的事,也讓口罩這種「醫療用品」的形象轉化為孩子「自己的寶貝」的感覺。

2. 加強情緒表達的練習:在家中可經由繪本、或是扮家家酒等遊戲,多多強調、練習、模擬各種可能的情緒。例如我們會因為別人插隊而感到憤怒,講話語氣變大聲;醫生會為了安撫哭泣的小孩,而講話變和緩、講娃娃音…這些生活中可能出現的場景,都可以在家經由親子共讀、共玩的活動而「事先預習」。更大一點的孩子,我們甚至可以在紙上與他們練習各種情緒的臉譜繪畫。 譬如開心笑的時候,眼睛會瞇成 一個下弦月的形狀;表示驚訝時,眼睛會變大。這樣,即便口罩遮住了大部分人的口鼻,我們仍能從臉部其他的蛛絲馬跡去讀出對方的情緒。

3. 對於 ASD「泛自閉光譜」的孩子:他們常常過度注意事物的細節而沒有整體的概念,本來就難以經由表情去了解對方的情緒, 對於戴上口罩之後的情緒理解就更為困難了。指導這孩子如果單以表情圖卡,往往只是讓他們「認知」圖片代表意義,而無法去感受圖片後面的情緒 。大人應該要直接將情緒轉化為語言文字表達出來,例如「你這樣做讓媽媽很傷心」(再示出傷心表情的圖卡)、「你今天穿這件漂亮的裙子,笑得好開心!」( 開心的圖卡),而不單是語氣的變化( 這樣細微改變的差異,對 ASD 的孩子較難理解)。當我們戴著口罩說話時,也可以多加點肢體姿勢的表達,強化語意之外的訊息,也要試著教導孩子觀察他人的動作、姿勢等線索。

4. 讓孩子了解防疫是一件「很酷的事」:就像電影、卡通中的超級英雄總是專著制服一樣,幫助我們防疫的醫療人員也總是專著制服,我們如果想要也變成超級英雄,『戴上口罩』也是我們的制服喔!「洗手」、「戴口罩」都是又能保護別人,又能保護自己的事,是一件很酷很棒的行為!

這場世紀之疫,來得又急,去得又慢,全球許多孩子都無法如常上學,人與人的社交距離、信賴感,也都大幅得改變。為人父母、教育者,也有一籮筐的新問題必須面對,這些新興的問題,或許誰都不是專家,只能從做中學習、摸索。口罩限縮了孩童對臉部辨識發展的問題, 希望能藉此獲得更多重視與討論。

作者|天母品恆復健科診所曾子嘉醫師(文章為作者提供內容,不代表親子天下立場。)

教孩子「面對」而非「避免」負面情緒

學習處理負面情緒,對孩子而言是很重要的。但父母常犯一個錯誤:我們教孩子「避免」負面情緒,卻沒有教他們怎麼「面對、處理、放下」負面情緒。

父母難以看到孩子不快樂。不論孩子是在為死去的寵物悲傷,還是為破掉的氣球哭泣,我們的第一個反應就是,趕快讓他們好起來。

但心理學家蘇珊‧大衛(Susan David)接受《紐約時報》採訪時指出,這是錯的。馬上讓孩子快樂起來,也許在當下可以讓父母鬆一口氣,但長遠來看,卻不利孩子情緒健康。

她說:「讓孩子了解自己的內心世界,這對他們的終身福祉至關重要。」

研究指出,在教室裡經由老師指導而學會管理自己情緒的學前幼兒,日後在處理問題、課業學習等方面的能力都更好。在青少年當中,「情緒智商」高、能夠辨別並處理情緒的孩子,也更能處理壓力,更有自信。部分專家認為,低情緒智商可能與憂鬱症、焦慮症有關。

大衛博士說,情緒技能也是一種基礎生活技能。但是父母往往過分保護孩子,不讓他們有機會經歷負面情緒。

「我們經常干涉孩子的情緒空間,」她說:「給他們太多建議。」我們在孩子情緒低落時,急著去幫他們,不給他們機會學習自己幫自己。

大衛博士建議,我們應該讓孩子有機會經歷負面情緒,而非避免負面情緒。她指出,孩子應該學習經歷四個情緒階段:感受它、表現它、分辨它、放下它。

看懂孩子告狀背後的意義

幼兒園裡每天都有層出不窮的告狀事件發生,這些孩子們的告狀背後其實有不同意義,可能是因為受了委屈,或者見義勇為,甚至是為了引起注意,我以自身經驗,和大家分享一些狀況及因應的措施。

每天的幼兒園生活中,可以常常聽見孩兒向老師告狀。告狀的意義代表不同的意思,有時候是在表達自己在人際關係中的委屈,或者是當起見義勇為的使者,幫忙同儕得到應有的權利,甚至可能是想引起對方的注意。

身為老師的我,以自身的經驗,分享下列的狀況,及因應的措施。當然,使用的策略及方法,不見得適用每個人及情境,只做為參考之用。

一、引起注意:適時的忽視,可以讓孩子重新思考與人互動的方式

「老師!你看他弄倒我的積木!」

「老師!他很奇怪ㄟ,不讓我玩這個玩具!」

「老師!他好吵喔,我都不能好好看書!」

這些情境看起來是在訴求自己受到不平等的對待,但從被告狀孩子的角度來看,其實做出這些行為,都是因為覺得好玩、有趣,並可以透過這些方式,得到對方的反應。這時候,我就會向告狀的孩子說:「我們先不要理他,讓他去想一下自己做的事情。」同時,我就會把被告狀孩子帶至冷靜椅上,與他討論如何正確的與他人互動。其實,孩子們在做這些行為時,都知道不能這麼做,但,我要避免他們一犯再犯的方式就是,當他做出這些行為後,需要付出更多的時間及心力去反思自己的行為,這樣的結果造成遊戲時間減少、減少與同儕建立關係的時間等等的益處。久而久之,他們也會有意識,並使用更正確的方式來與他人相處。

二、見義勇為:鼓勵行為本身,並引導孩子主動處理互動關係

「老師!他們都不跟他一起玩!」

「老師!他的玩具被別人搶走了!」

「老師!都沒有人幫忙他!」

這些情形在幼兒園的生活中,每天幾乎都會發生。班上比較出頭的孩子會觀察到同儕被排擠的狀況,因為不知道如何處理,所以透過告狀來表達訴求,並使排擠的對象得到應有的幫助。這時候,我就會走向他說:「那你覺得要怎麼做他才會得到幫助?」孩子可能會回答:「我找他一起玩,我當他的朋友。」其實在與孩子對談的過程會發現,他們會去想辦法解決,只是不知道這樣做是不是正確的,於是想透過告狀來詢問大人,當思考的方向被給予鼓勵後,孩子就會一股腦兒的往前執行,這樣一點點的改變,也逐漸造成班級互助合作的氛圍。

三、受到委屈:協助調節情緒,鼓勵孩子表達自己的感覺

與上述兩種的差別是,通常受到委屈的告狀,會是一把眼淚一把鼻涕地走到老師面前,老師得先安撫他們的情緒後,並把相關人士請過來,了解事情的原委後,才能有更進一步的處理。遇到委屈的狀況不外乎是,搶別人的東西、別人被讓玩、被別人說難聽的話等。這時候,我會先用同理的方式介入,告訴他:「我看到你現在你真的很難過,我等你難過完,我們再來想辦法。」讓孩子知道老師想要與自己處理事情,而不是孤軍奮戰。逐漸的,他的情緒也會比較緩和,在描述事情的脈絡時也會比較清晰。這樣的訓練,可以使孩子直接的知道自己從事件中意識到情緒的轉變,並更有彈性地去調節,而不是只是透過單一的情緒表達來面對生活中的事情。

告狀很多時候是孩子希望得到認同或是尋求慰藉的方式,期望孩子從告狀的當下,去覺察自己互動中的行為表現及情緒,而不是一味尋求大人的幫助才是重要。

停課不停學,如何培養孩子挑戰困難任務?

開學,如何讓孩子保持「停課不停學」習慣,維持挑戰困難的科目或練習才藝?研究發現,單純重複練習效果不大,有策略的加強重點更能幫助孩子達成設定目標。

根據美國人力資源管理學會去年所做的調查,97%的雇主認為,「韌性」是社會新鮮人最重要的特質之一。那麼,家長要怎麼幫助孩子培養韌性,幫助他們做好進入職場的準備呢?

美國加州州立大學柏克萊分校至善科學研究中心(Greater Good Science Center)發行的期刊指出,方法之一就是指導孩子正確的練習方式。孩子以練習來達成幾乎所有的目標——寫自己的名字,射籃,用吉他彈一首曲子。但是他們不一定總有練習的動機,而且他們練習的方法也不一定正確。

5歲就可試試的「知覺練習」

一個非常有效且經過充分研究證實的方法,叫做知覺練習,讓我們重複鍛鍊一項心理或生理技能以達到精熟。研究顯示,小至5歲的孩子就可以開始從事知覺練習,而且熟悉知覺練習的兒少在校學習成就更好。

所以,鼓勵孩子從事知覺練習,可以幫助他們克服困難、達成目標。

研究員勞倫·埃斯克雷伊斯溫克勒(Lauren Eskreis-Winkler)指出,大部分人學習的時候,都是做淺度練習,就是重複練習我們已經會做的事,這對挑戰困難幫助不大。另一方面,知覺練習具備以下幾個原則:

1. 針對弱點做練習:與其重複練習已經會做的事,不如集中精力練習困難的部分。例如練習吹小喇叭,與其重複練習吹整首曲子,不如集中精力練習對你來說有困難的高音獨奏部分。

2. 集中注意力:從事知覺練習時要排除所有的分心因子,例如噪音、社群媒體、或者旁人的干擾。

3. 尋求反饋:從事知覺練習時要徵求老師或教練的意見,找出你做得好以及做得不好的地方。例如,你在學期報告上出了差錯,你可能要請老師跟你一起看看這份報告,請老師指出需要改正的地方。

4. 重複直到精熟:知覺練習也需要重複練習,但要針對你的弱點,專注於一項任務,並尋求反饋,直到你達成目標。

三要點,有利孩子開始知覺練習

知覺練習比淺度練習更困難,那麼,師長要怎麼鼓勵孩子從事知覺練習呢?

埃斯克雷伊斯溫克勒及其團隊針對5到7年級的學生進行研究,發現當學生了解到知覺練習與淺度練習的不同,就會比較有意願進行知覺練習。她用一些影片來激勵學生做深度練習,內容包括:

1. 接受失敗。名人分享在成功之間曾經多次失敗、並從失敗中學習的故事,指出失敗是學習過程中正常的一部分。

2. 接受挫折感與迷惘等情緒。一名麻省理工學院畢業生分享自己在貧困家庭成長、小學時面臨讀寫障礙、到克服困難申請進入麻省理工的故事。他坦白自己犯過許多錯誤,也因此感到挫折與迷惘,但「有這種感覺是好的,代表你正在挑戰自己」。

3. 打破你對天份的迷思。一位曾被視為「沒天份」的演員說明勤如何能補拙,深度練習幫助他達成自己的目標。

研究團隊用這些教材來激勵學生從事深度練習,並讓他們匿名分享彼此的深度練習技巧及心得,效果很好。一位參與實驗的學生說:「我以前一直覺得班上分數比我高的同學只是比我聰明。但有過這次經驗以後,我發現通過深度練習,我也可以考高分。」

黃瑽寧: 別再舉非洲例子叫小孩吃飯了

不知道你有沒有拿過非洲難民照片給不吃飯的孩子看,希望他珍惜眼前這頓飯,乖乖吃下去。不過,這招對學齡前兒童來說,恐怕沒什麼效果。

「快點把盤子裡的肉吃掉!」餐廳裡隔壁桌的媽媽,壓低嗓子警告兒子,「非洲小孩都沒得吃,你要珍惜,不要浪費食物!」小男生撇著嘴,眼神游移不定的看著地板,依然沒有要夾起那塊肉的樣子。

我承認這一類訓話,好幾年前也曾在我家出現過,我甚至還上網Google非洲難民的照片,給兒子親眼見識一下什麼叫「骨瘦如柴」。不過,即便我做得這麼澈底,對於促進食欲的效果並不顯著,就算孩子當下勉強吃了,下回依然故態復萌。

這招無效的原因,在於「非洲難民沒肉可吃」對學齡前的兒童而言,並沒有切身感。此刻能驅動他們動機的僅限於「讓自己開心」和「模仿他人行為」這兩項,而「惜福」這種更高層次的概念,恐怕要長大一點才能明白。換句話說,對學齡前兒童而言,看著身旁其他孩子開心大口吃肉,肯定比看非洲小孩的照片來得有效。

就算孩子長大了,開始發展出感恩與惜福的概念,看到同屬於地球村的孩子沒東西吃,瘦成皮包骨,難過都來不及了,怎麼還吞得下肉呢?

我認真的反思,「因他人悲慘故我幸運」這種狹義的惜福或感恩,其實是一種「自掃門前雪」的小確幸。在美國,有一位五歲小女孩凱薩琳.康邁利(Katherine Commale),當她和媽媽看到非洲孩子被瘧疾奪走生命的新聞時,媽媽並沒有對她說:「你才知道自己有多幸福」,反而是和孩子一起思考,如何以行動(買蚊帳)幫助他人。

多年前有則新聞,一位中風老人在馬路邊失禁,弄得褲管上都是穢物,幸虧旁邊等公車的女學生見狀,立刻上前幫助,並出資讓老人坐計程車回家。我當時把這則新聞保存在電腦中,就是為了等待適當時機,和孩子分享真正的惜福與感恩。我會跟孩子說,連加恩醫師的家訓:「好命的孩子應該付出更多」,或蜘蛛人電影的標語:「能力愈大責任愈大」,才叫真正的惜福。期望他們未來能成為真正甘心樂意的奉獻者。

在他們中間,沒有人缺乏什麼。那些擁有田產房屋的,都賣了,把賣產業的錢交給使徒,照各人的需要

4月份文請點我:黃彥鈞:早期親子共讀是爸媽最值得投資的事

元月份文章請點我:別為孩子貼上「害羞」的標籤!7招正向教養內向小孩

12月份文章請點我:奧運金牌媽媽的6心法,教小孩怎麼輸

11月份文章請點我:萬聖節活動多 孩子對鬼屋躍躍欲試或抗拒,家長要先做的5件事

10月份文章請點我:黃瑽寧:對孩子的偏見最傷害自信

9月份文章請點我:陳品皓:開學預備!請相信孩子「消化」變動的能力

8月份文章請點我:小孩4種「超失控行為」,讓新手爸媽大喊好崩潰

4月份文章請點我:掌握小孩「臭奶呆」的黃金治療期,別讓口罩遮住學說話的機會

3月份文章請點我:遇到愛狡辯的幼兒,該拿他怎麼辦?

2月份文章請點我:教養黑暗期:育兒受挫無力的父母,如何改善緊繃的親子關係?

元月份文章請點我:羅寶鴻:孩子的「本分」,不應透過「獎勵」來誘發

12月份文章請點我:黃瑽寧醫師專欄 】孩子偏食、挑食怎麼辦?:

11月份文章請點我:孩子吃飯慢、含飯大哭!羅寶鴻:「1不7要」原則,打造用餐好氣氛

10月份文章請點我:小劉醫師:親子時間玩桌遊,當孩子輸了卻哭了...

9月份文章請點我:讀出長遠的語文力,把握親子共讀3技巧

7月份文章請點我:建立你與孩子間最信任的距離:成為「適度依賴」的父母

6月份文章請點我:神老師:我們給孩子什麼樣的環境,孩子就長成什麼樣子/?c=9

5月份文章請點我:口罩下,兒童需要學習的臉部辨識與社交情緒

4月份文章請點我:教孩子「面對」而非「避免」負面情緒

3月份文章請點我:看懂孩子告狀背後的意義

2月份文章請點我:停課不停學,如何培養孩子挑戰困難任務?/?c=11

元月份文章請點我:黃瑽寧:%C2%A0別再舉非洲例子叫小孩吃飯了

12月份文章請點我:養出正面樂觀的小孩?5個簡單教養心法

11月份文章請點我:孩子喜歡說ㄋㄟㄋㄟ、模仿「露屁屁外星人」,其實父母可以這樣引導/?c=9

10月份文章請點我:孩子愛搗蛋?他其實是在發出求救訊號

9月份文章請點我:父母的任務不是阻止手足衝突,而是引導從衝突中學習/?c=9

8月份文章請點我:孩子「歡」的時候,同理但不處理

7月份文章,請點我:恐嚇式教養只有短期效果,長期下來終會失效

6月份文章,請點我:像Google maps一樣愛著你的孩子:犯錯時,換條路走吧!

5月份文章,請點我:研究:5歲以下每天用3C超過2小時,ADHD機率高7倍

4月份文章,請點我:避免手足紛爭,請勿強迫分享

3月份文章,請點我:孩子咬人、推人怎麼辦?先處理情緒,再處理衝突!

2月份文章 ,請點我:先懂孩子再懂教!面對情緒起伏大的孩子,專家帶你這樣做

1月份文章請點我:過年零食飲料怎麼吃?避開NG添加物,適量解饞無妨

12月份文章 請點我:減緩寶寶打針疼痛的4個方法

11月文章分享,請點我:選幼兒園/數學、寫字怎麼開始?

10文章分享,請點我~ 心理師談教養-掌握五大重點協助孩子克服分離焦慮,開心上學去

9月份文章請點我 張淑芬:媽媽要學會當一盒面紙

8月文章分享,請點我~ 孩子為什麼要說謊?別急著戳破謊言,看見他背後的心理需求 107827上傳

結果各家媽媽們紛紛表示各種同情與理解,原來這種面對輸贏的反應,就是小小孩們成長的必經過程啊!越是對大人的評價在意、好勝心強的小孩,越是會有這種「輸不起」的反應,其實真實背後是這小孩非常的「想贏」!

結果各家媽媽們紛紛表示各種同情與理解,原來這種面對輸贏的反應,就是小小孩們成長的必經過程啊!越是對大人的評價在意、好勝心強的小孩,越是會有這種「輸不起」的反應,其實真實背後是這小孩非常的「想贏」!